風戸裕の短すぎた生涯[13]第5章 「裕、会社設立、海外レースに挑戦」①

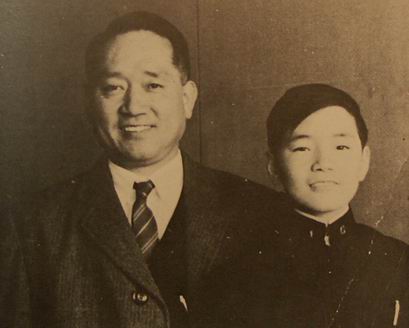

恩師・田中健二郎。裕のテクニックとレースに臨む心構えを国際標準に引き上げてくれた

恩師・田中健二郎。裕のテクニックとレースに臨む心構えを国際標準に引き上げてくれた

15年後、1970年4月中旬の夜、風戸健二は珍しく早い時間に帰宅し、部屋で茶を飲んでいた。すると裕が顔をのぞかせた。

「お父さん。相談があるんだけど、いいですか」

「ああ。なにかな」

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

応援しようと決意してから、なるべく裕を見ておこうと時間が許す限り風戸は裕のレースを見に行くようになっていた。ポルシェ910での裕の集中力は見ていて鳥肌がたつほどだった。今年になってまだ4カ月というのに、早くも’70年度のドライバーズ選手権年間総合優勝を決めてしまっていた。五月のJAFグランプリにはジーンズメーカーのリーバイスがスポンサーとなって、FJ(前座レースの低排気量フォーミュラカーレース)とはいえ、初めて出費ゼロでレースに出られると聞いていた。風戸は裕が、そろそろ先の段階に進むことを予期していた。

「この次はなんだろう」。ひょっとすると自分は期待しているのか、風戸にも分からなかった。けれど、裕がチャレンジしている姿は好ましかった。それに、息子に頼りにされるのは、一緒に戦っている感覚で、要求に応えられることが、なんともいえずうれしかった。

「実は、レースをビジネスにしようと思うんです」

「ほう。できるのか」

裕はすでにタイヤメーカーやガソリンメーカーはじめいくつかの会社の支援を受けていたが、それが各社の宣伝費から捻出され、宣伝費の年間予算は年度始めに決めているため、会社組織にして年度計画などを出せば、もっと桁違いの金額を出せると、ある会社の担当者から言われたことを話した。

「お父さん。実は僕、来年にも海外のレースにチャレンジしたいと考えています。海外でのレースは、今よりずっとお金がかかりますから、そのためにも少しでもきちんとした国内での体制を作っておきたいんです」

「なんでそんなに急ぐんだ」

「それは……、都合があるんです」

風戸はそれ以上聞かなかった。折に触れてその「都合」を聞いていたからだ。聞けばきっと、こう答えただろう。「予定がつまっているからです。お父さんも僕がレーサーで終わるのを望まないでしょ。僕自身、自分がドライブするのは30歳までと決めているんです」。

風戸は弟の風戸豊と藤代正巳を招集し、裕の兄・健士も加えて裕の計画を話し、みなから応援していく合意を得た。豊は医学博士で千葉県の名士であった。正巳も医学博士だったが、当時は日本電子専務として活躍していた。二人とも幼いころから知っている甥・裕のレースに反対したが、風戸が、裕の事故死までも覚悟しつつ、裕が人間形成の場として選んだ道を認めたことを聞き、消極的な理解を示した。しかし、やがて二人の叔父は風戸や瑞枝同様、裕のレースを見るために海外にまで出かけるようになる。

裕の出場するGCシリーズはまだ際物の扱いだが、テレビも放映して、そこそこの視聴率が稼げたため、一般の企業もレースに広告価値を認めてスポンサーに名乗りを上げ、プライベートドライバーに良い風が吹き始めていた。だからドライバー側が会社組織にすればスポンサー企業としては確かにお金を出しやすい状況だった。そこにタイミングよく裕が初の個人会社を設立したのだった。

「風戸レーシングリミテッド」……、裕の目的は会社を立ち上げ、レースをビジネスとしてスポンサーの資金を導入し、父からの援助を少しでも減らすためだったが、マネージメントそのものを勉強することも目的だった。

スタッフにはマネージメントの経験者としてポルシェ輸入代理店の三和自動車と滝レーシングにいた裕より少し年長の滋賀正人を迎えて内を固めた。滋賀はレース関係とマスコミにも顔が利き、広報にかけては一流だった。

もう一人、稲垣忠史をフィールドマネージャーに加える。稲垣は中学高校の先輩で裕が何かと頼りにしていた東京青山のカーショップ、レーシング・クォータリー(RQ)の社長・山梨信輔の紹介で、裕と同世代、マシン作りからチーム作り、レース主催まで経験し、レースビジネスに裕と同じ夢を持っていた。

1970年9月、資本金2100万円、風戸レーシングは、港区西麻布のマンションの一室にスタートした。

風戸裕は日本のレースのために3リッターのポルシェ908MkⅡを買おうと考えていた。同時に来るべき海外レースにも使おうと……。裕はたまたま山梨が仲間とF1のモナコグランプリを見に行くのに同行して自分で908を買ってくることに決めた。

一行はまず、生沢徹のF2レースを見るためにイギリスのクリスタルパレスに直行したのだが、そこで裕は、すでにF1でトップクラスだったエメルソン・フィッティパルディ(’72年F1チャンピオン)や、史上最速の男と呼ばれたヨッヘン・リントまでもが生沢と一緒に走っているのを見て驚いた。そして、その時点での生沢と自分のレベルの差があまりにも大きいことをはっきりと肌で感じた。

裕にとって生沢は憧れの人だった。「オートスポーツ」で見た、生沢が初めてF3レースで揚げた日の丸に感激し、生沢のクールで甘いマスクに恋して自動車レースを続けてきたといってもいい。

翌週のモナコGPは夢のように華やかな祭だった。金にあかして造られた世界最大の避暑地・モナコ。その街中のコースをカラフルなF1マシンが轟音を響かせて走り回る。それまで裕が走ったどのサーキットよりも桁違いにスリリングだった。見ていても怖い。そんなところを走るのは狂気の沙汰だが、裕にはそこを走るF1ドライバーたちの度胸とテクニックこそ、すべてのアスリートの頂点と思えた。

裕たちが呆然と見守るレースはベテランドライバー、ジャック・ブラバムが終始リードしながら、チェッカードフラッグを受ける直前でストップし、つい先日、徹とF2を走っていたヨッヘン・リントが優勝をさらった。

裕は「F1はこんなコースを走るのか。俺に走れるだろうか」と怖気づいたが、「同じ人間だ、絶対走れる。絶対F1に乗ってやる」、そう心の中でつぶやいた。

ところでヨッヘン・リントは2週間後のレースで死ぬのだが、この’70年のF1シリーズチャンピオンに輝いた。私は本場のレースについてほとんど無知だったが、雑誌で見た詩人のランボーと同じ、酔ったような目を持つヨッヘン・リントの死後、「レーシングドライバーはなんで死ぬまでスピードを上げるのか。あいつは何のために走っていたのか」、考えるようになった。

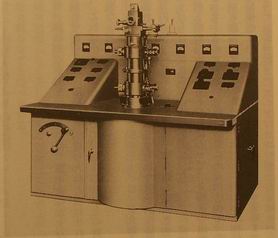

ドイツ、シュツットガルトでは約1000万円でポルシェ908MkⅡを購入する。帰国後、908MkⅡの到着を待って富士スピードウェイでの練習を始め、裕は田中健二郎の教えどおりにアタックした。

「バンクの馬の背を越えるとき、目はつぶらないけど、ウワーッて声を出して飛び込むんですよ」。山梨にこうもらした。

だが、ポルシェ908MkⅡはデビューレースでたった4周でタイヤがバーストしてリタイヤした。次いで10月9日の「オールスターレース・予選」、張り切って臨んだ風戸裕だが、すぐに走行をストップ、レース欠場を発表した。チームのピットマン、佐藤敏彦が猛烈なスピードでピットに侵入してきたマシンに跳ねられて死亡したのである。

佐藤は猪瀬良一とともにタキレーシングで910の整備に当たり、裕の6連勝に貢献したメカニックだった。年齢も近く、友人として左藤と心を通わせ合っていた裕のショックは大きかった。その日、カザトレーシングのメンバーの記憶には裕の蒼白な顔だけが残った。

裕はチームメイトの死は予想していなかった。「佐藤くんを殺したのは自分だ」。自分を責めた。裕は体を縮めて胃汁を吐きつくすまで泣いた。その中でチームオーナーとしての責任のとり方を考え、一切のレースをやめる決心をした。だが、佐藤の父君は「息子のためにも」と、暖かく、そして厳しく裕にレースを続けるよう説いたようだ。

裕はレースを戦い続けることになる。生涯佐藤の写真を免許証に入れて肌身離さず……。

(つづく)