風戸裕の短すぎた生涯[3]第1章 誘導ミサイル「噴竜」③

ヨーロッパF2レースでの風戸裕 ─ビル大友著「レクイエム風戸裕」より─

ヨーロッパF2レースでの風戸裕 ─ビル大友著「レクイエム風戸裕」より─

「この非常時にそんなことをすれば鎮守府長官に申し訳がないではないか」部長会議は夜行われる。風戸は矢次の副官の立場で、本来会議が終わるまで残っていなければならないのだが、本を読み、適当な時間に家に引き上げていた。「あれだめだったよ」翌朝、矢次がにこにこしながら言った。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

「じゃあもう一ぺん出しましょう。今度は『もっと忙しくなれば現在の時間にすべきですが、いまの仕事量では七時までで十分です』と言ってください」

矢次は次の部長会議でそのとおり提案し、今度は通ってしまった。工員が非常に喜んだのはもちろんである。この矢次によって風戸の将来が作られた。

戦局の熾烈化によって原油輸送はますます難しくなっていた。風戸は徳山の官舎であれこれと思いを馳せた。ますます誘導型ミサイルの原理らしきアイデアを煮詰めさせ、気持ちが抑え難く、矢次に海軍技術研究所での兵器の研究を願い出たのである。

「日本のために命をかけて研究したいのです」

現実は、一介の軍人が技術研究所へ入りたいという希望を出すことさえ許されるものではなく、研究者として入るなど夢の夢の夢であった。しかし、異動を懇願する風戸の気迫は矢次を圧倒した。真摯で燃えるような思いが矢次の胸を打った。矢次は本気になって強力に推した。その結果、純粋な沢廠長の気持ちも動かした。沢は粘り強く海軍人事局と交渉し、らちが明かないと見るや、自らの知己のつてをたどり、いろいろな有力者を説き伏せて人事局に圧力をかけた。そうまでして風戸の希望をかなえてくれたのである。

かくて奇跡の人事が行われた。機関学校出、研究者らしき経歴の一切ない軍人が、海軍技術研究所へ異動することになったのである。1944年(昭19)11月15日付けで風戸は少佐進級とともに東京目黒の海軍技術研究所電波研究部研究員として転属の辞令を受けた。ときに風戸健二、27歳だった。

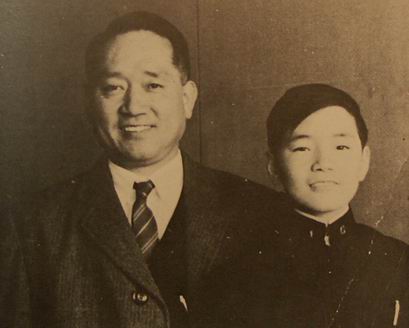

海軍時代の健二

風戸が電波研究部長の中将・名和武のもとに挨拶に行くと、名和はちょっと首をかしげ、独り言のようにつぶやいた。「風戸少佐は何のためにここへきたのかな」。電波や通信の技術も経験もない機関科の将校が研究員として現れたのだから当然だった。周囲の研究者は、軍部からの回し者ではないかと噂しあった。悲しいかな風戸にしても別世界に飛び込んだことをすぐに思い知らされた。あちこちに置かれた華やかな電波兵器の名も、研究所にいる有名な学者の名前も全く知らなかった。しかし、本人は、「最後の血の一滴まで絞り尽くして研究して死にたい」だった。やる以上は日本を救うくらいの研究をやろう。風戸は生涯でも他に例がないくらい勉強した。電波の基礎知識と用語については丸暗記したのである。

学者として名の高かった技術大佐・伊藤庸二のもとで研究を行うことになったが、伊藤は、風戸を素人扱いせず、会議にも出席させてくれた。当時、有用な兵器に仕上げることができそうな、海軍技術研究所にある技術で見逃されているものを検討する会議だった。ここで、風戸は藤野譲りのすべて対等の態度で、暖め続けてきたテーマを発表した。

すると研究者が俄然「おもしろい」と乗ってきたのだった。

風戸の構想が取り上げられ、主任研究員・新川浩のもと、風戸も参加した研究がスタートした。まず、B29に対抗する高射砲の精度を上げるべく、問題点を問い詰める。直進性は良いが角度に難点があった。これは信管の誤差によるもので、この誤差を減らし、有効範囲で爆発させるために、電探(電波探知機)を装着した爆弾の研究を行った。そして砲弾に送受信機能を持つ真空管を埋め込む可能性については短期間の内に確認された。

しかし、1945年(昭20)の初めになるとB29の高々度爆撃が激しくなり、高射砲で迎え撃つだけではとても間に合わなくなった。風戸は弾そのものを操縦する誘導ミサイルの開発しかないと思った。新川技師に話すと、彼は伊藤大佐に諮り、伊藤は高柳技師(テレビジョンのブラウン管を発明)ら大幹部と話し、すぐに意義が認められた。やはり新川技師を中心とする班で推進することとし、研究所上げて強力な支援態勢が敷かれた。

風戸は緊急開発の組織作りの要として志を同じくする人々の連絡役を務めた。

まず国内の調査に風戸は夢中で走り回った。技研理学研究部では杉本工務主任のもとロケット体制への切り換えに取り組んでいた。航本、空技廠では良い手ごたえは得られなかったが、軍令部では物的支援を確約してくれた。

こうして、’45年6月1日、海軍技術研究所理学研究部に噴進部が誕生。風戸の思い描いた地対空誘導ミサイルは『噴竜』と命名されて正式に研究がスタートしたのである。必要な技術者集めと技術会議が続いた。ドイツのV2の小型高性能のロケットをイメージしていたが、そのための優れた基本構想を構築するためには、優秀な学者を必要とした。東大航空研究所教授・谷一郎が適役で協力を仰ぐ。谷の指導の下、飛行体関係は東大の浜助教授、技研噴進部、そして吉田艦本造船少佐が担当した。姿勢制御は空技廠計器部の疎開先である田浦(神奈川県大船)の洞窟から、浜野技術中佐を引っ張り出して参加を仰ぐ。ロケットエンジンと燃料の担当は技研噴進部と化学部、製作は三菱長崎だった。電波誘導は電波研究部の新川技師とNHK技研の城見技師が担当した。

度重なる空襲を逃れて南軽井沢に電探基地が建設され、昼夜を分かたずに飛行体の生産設計を進めるべく、熱海の樋口旅館を借り切って関係者が集合した。川西航空機は15名もの機体設計技術者を送り込んできた。風戸の動きも最高潮に達した。

いよいよこれから、というときに終戦を迎えた。風戸が技研に赴任して9ヶ月しか経っていなかった。風戸が命をかけてもと誓った研究を進める日本の海軍技術研究所のプロジェクトチームは解散し、研究に関するすべての書類は焼却され、あとかたもなくなった。

(第1章 誘導ミサイル「噴竜」終わり)