風戸裕の短すぎた生涯[17]第6章 「JEM型顕微鏡、輸出実現に苦しむ」①

風戸は、できるものなら電子顕微鏡を輸出したいという気持を強く抱いていた。その夢の実現に不思議な形で主役を演じた一人が、風戸と奇妙な連帯感に結ばれるようになっていた山梨大学の高橋昇教授だった。’45年1月の空襲で甲府市の8割5分が焼け落ち、山梨高等専門学校も鉄骨だけ残して焼失、高橋も焼け出された。しかし高橋は妻と二人の息子を九州佐賀の父のもとに預け、甲府に残って研究を続け終戦を迎えた。彼の研究は電子回折で、金属などの結晶配列を解明することを目的とした。結晶に電子を当てると電子の波が散乱して波と波が重なり、それを写真に撮ると結晶の構造が調べられる。回折装置がなければ仕事にならず、高橋は諏訪の航空技術研究所・「風の26991部隊」に残った装置をGHQの目を盗んで運び、鉄骨の上に乗ったバラックという感じの研究室に据え付け、戦後すぐに研究を再開した。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

1948年、一人のセールスマンが高橋の研究室をたずね、電子顕微鏡写真を見せた。風戸たちが茂原で創った一号機の写真だった。高橋はぜひ欲しいと思ったが、100万円といえば、学校全部の年間予算だった。食うものも足りない時代に、そんなものを買える気配はまったくなかった。そこで高橋は茂原に何回もでかけ、持ち込んだ試料を撮ってもらった。そのとき風戸と会って高橋は、電子顕微鏡での研究について構想を話した。

「けれど買えそうもない」

「こっちに来ておやりなさいよ」

「本気にしますよ」

「いいですとも」

やがて時代が高橋に味方した。新制大学に移行したとたん、新学長・安達禎が、高橋を最年少の教授に任命した。そして、大学の目玉の一つに高橋の電子回折を選び、電子顕微鏡を買ってもいいということになったのだ。

手に入れた電子顕微鏡を高橋は夢中で使った。日本電子光学の講習会にも出かけたが、自分で工夫して高橋流の見方を創りだしたりした。電子回折も独学だった。電解研磨で学位論文の大半を占めたのだが、これはフランスのジャケイ博士の発明で、博士との交流が始まっていた。一方、電子回折はパリ大学のトリヤ教授が大御所だった。そんなことから、高橋はパリへ行きたいという希望を強めた。トリヤ教授のもとに論文を送って批判してもらううち、「そちらで研究したい」と願うと、「来てもいい」との返事を受け取った。このときも安達学長に助けられ、往復の船賃と最低レベルで半年の滞在費を工面して、1952年パリに旅立った。

パリ大学では持っていった研究をトリヤ教授の研究室で続けた。すべてが桁違いだった。広く、装置が揃っている。しかも全世界の人が集まっている感じだった。言葉と習慣の違い、そして敗戦国民のコンプレックスを克服するのは一苦労だった。なにしろ、「お前を初めて見たときは乞食がきたのかと思った」と言われるほどだった。それでも、夢中で研究に取り組んだ。高橋が発表した電子顕微鏡のデータに興味を持つ人がたずねて来るようにもなり、研究も軌道に乗って来たところで半年が経ち金が尽きた。

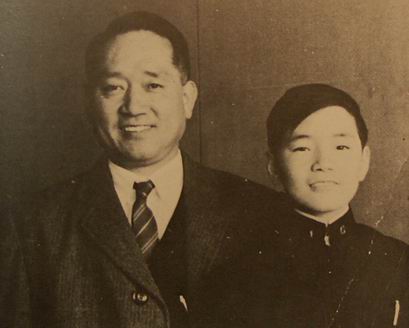

「申し訳ないが帰ります」。トリヤに帰国のあいさつをすると、教授は驚き「金はなんとかするから」と引き留めた。さらに2年も逗まることになるのだが、それからは楽になった。トリヤは高橋を大いに買ってくれたのである。セピア色のパリ時代の集合写真に写る小柄な高橋の、なんと生き生きとした笑顔だろう。学界の大御所ドブロイ博士にもかわいがられ、彼が推薦状を書いてくれたおかげで、日本の文部省も高橋の面倒を見るようになった。

さらに2年目の終わり近く、CNRSという強大な権力を持つ機関の総裁、デュビュイ博士の信頼も得て、彼がトゥールーズに持っている電子顕微鏡センターでも研究する。

「壮大な電子顕微鏡が5台もあってがっかりした」。それは高橋が日本の電子顕微鏡を輸出することに情熱を燃やすようになっていたからだ。また、特徴のある日本電子の電子顕微鏡は世界にも通用すると思っていたし、風戸と「海外へ出そう」という話もしていた。それで留学に際して「向こうの雰囲気を伝えてください。どんな電子顕微鏡があるか教えてください」と、風戸から頼まれていたのだ。

(つづく)