風戸裕の短すぎた生涯[15]第5章 「裕、会社設立、海外レースに挑戦」③

恩師・田中健二郎。裕のテクニックとレースに臨む心構えを国際標準に引き上げてくれた

恩師・田中健二郎。裕のテクニックとレースに臨む心構えを国際標準に引き上げてくれた

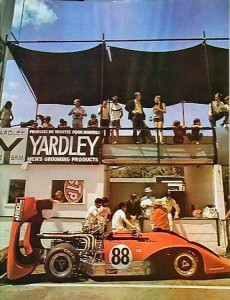

シボレーV8(8気筒)、8095㏄、725馬力エンジンをマウントしたお化けマシン・ローラT222は猪瀬たちの努力でギリギリ間に合った。裕は礼も忘れて、大丈夫なのか目で聞いた。力強く猪瀬が裕の肩を叩く。緊張した裕の体が幾分ほぐれてシートに納まった。裕のローラはエッジシェイプ(くさび型)でボデーは赤。同じカラーのヘルメットの裕がマシンの一部であるかのように中央に位置し、背後にロールバーが渡され、そのすぐ後ろにニョキニョキと太いアルミ製吸気管(エアインレットパイプ)の束が銀色に突き出し、さらに車幅いっぱいにウイングがついていた。大きいがバランスの良いレイアウトから来る印象か、意外にコンパクトに見える。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

しかし、ハンドルもアクセルも、一瞬のうちに200km/hを超えるスピードも、350km/h最高速度も、肝心のコースも…、なにから何まで初めての体験で、走り出してすぐ裕はコースアウトしてピットインした。何も異常なし。すぐに再スタート。数時間すると裕はなんとかマシンをコントロールするまでになったが、気の毒なほど消耗していた。だが、裕はがんばった。出国するときの不安を、チームマネジャーとして雇ったピーター・レドヴィスやチーフメカニックのジョージ・パフたちが裕の腕を不安視する気配を、なんとか払いのけなければレースは始まらない。猪瀬たちの努力で思いがけずクセのないコンペティティブなマシンに仕上がっていたことと、ポルシェ908での富士の特訓が生きたものか、予想以上にタイムは伸びた。予選9位。裕というビギナーに誰も期待していなかった好結果だったらしい。

何万というおびただしい数のファンが詰め掛け、アメリカ人レーサーに熱狂的な声援を送る。あの華やかなモナコGPに比べればひなびた印象はあるが、巨大な祭りの渦の中にサーキットがある感じは同じで、本番前からレースはヒートしていた。決勝のスタートとともに裕はマシンの性能を信じて沈着に走り続けた。しかし、初レースで耐久なみの80周はきつかった。一瞬の油断があったのだろうか、ついに、前を走る車に追突して遅れてしまった。しかし、天はがんばるビギナーにやさしく、マシンのダメージはわずか、なんとか完走できた。結果は9位、1500ドル(約54万円)を獲得した。

いちばん喜んだのが裕だったのは当然だ。父にこう書き送っている。

《第1戦のモスポートパークでは、予想以上の予選の結果で大変嬉しく、チーム一同気を良くし、マネージャーのピーターやメカのジョージ等は、1分25秒が出れば大変良いと言っていたのが、3日目にして1分22秒が記録され、大分僕を見直したようでした》

第2戦は6月27日のサンジョビッド、ラバッツブルーサーキット。裕もローラも好調をキープ、予選では勢い余ってスピン、タイムアウトとなったが、本番では世界の強豪たちに次ぐ6位に入って観客から喝采を浴びた。獲得賞金は総額3200ドル、当時の日本円にして約115万円だった。優勝はローラのワークスカーT260を駆ってCAN-AMに初参戦したジャッキー・スチュアートだった。彼はこの年F1のシリーズチャンプとなり、史上最優秀のドライバーの道を歩むことになる。裕のチームメイトというわけで、マクラーレン対ローラの争いも注目されるようになった。ライバルのマクラーレンに乗るデニス・ハルムもピーター・レブソンもF1トップドライバーだ。

2週後の第3戦は7月11日、ジョージア州アトランタのロードアトランタで行われた。べらぼうな暑さの中で猪瀬たちはエンジンを積み替え、裕は予選を8位で通過する。裕との約束で風戸は裕の生きる様を、努力する様をできるだけ見ておこうと、忙しいスケジュールを縫って観戦することになった。瑞枝は慢性肝炎を患い、体がつらい状態にもかかわらず、どうしても見たいというので同道する。兄の健士、叔父の藤代正巳も一緒だった。

レースは暑さのために大混戦となった。ジャッキー・スチュアートが早々とギブアップ、ヴィック・エルフォードほか大勢のドライバーが脱落して、裕のローラは走り切れば4位入賞間違いなしという最大のチャンスを迎えた。

チーム全員、風戸家応援団全員が、胸ときめかせて声を限りに裕の名を呼ぶ。しかし、55周したところで裕のローラはフラフラとピットイン。グッタリした裕は疲労困憊でヘルメットを外すのがやっと。「ダメだ」と言うと気絶した。猪瀬がバケツの水を顔にかけたが、もはや反応なし。なんとかコクピットから担ぎ出すと意識は戻ったが、その顔は極限まで我慢したことが一目で分かる茹でダコ状態だった。

駆けつけた瑞枝は気丈にハンカチで裕に風を送った。裕は母を認めてかすかに笑ったが、すぐに目をつむった。風戸はたまりかねて声をかけた。「あまり無理をするな」。すると裕は息絶え絶えに訴えた。「暑さでギブアップしたんじゃないんだ。前が見えなくなって……」。

裕と裕のピット(ジョー・ホンダ氏「栄光への爆走」より)

そばから猪瀬が説明する。裕たちは暑さ対策に知恵をひねり、飲み水の入ったポリ容器を固定して、ビニールチューブを吸うと飲めるような仕掛けを作った。初めは順調だったのだが、どうしたことかレース中、裕が吸わないのにチューブを伝って水がはい上がって来た。その水が石綿製のマスクに染み込み、裕の体温で蒸発する。その結果、フルフェイスのヘルメットが内側から曇って視界ゼロということが起きてしまった。

風戸は戦後、千葉の田舎で電子顕微鏡を作り始めたときのことを思い出し笑ってしまった。何の物資もない中、仲間がそこらじゅうを歩き回っては、顕微鏡の部品となりそうなものを譲り受けたり拾い集めて制作にかかったのだが、やはり失敗の連続だった。風戸はうなずき、ただ裕を見守る。

裕は日記をつけ続けていた。習慣が身についていたといえばそれまでだが、どうしても書いておきたいことが浮かぶと、疲れたときでも書かなければ眠れなかったのだろう。

7月20日の日記には、例の思いが書き綴られていた。

《自分で自分の生を断つ方法を決められる人間なんてすばらしいと思う。ただそれは国のためでも社会のためでも人類のためでもないが……。しかし何事においても自分の生を賭けているという思いは全てを超越するだろう。事実その生を失っても、それは自分で決めたことなのだから、一個の生命が消えても、それはそういう事実でしかないはずだ。何も嘆き悲しむことではないはずだ》。

母に会ったことで逆に死の深淵をのぞいてしまったのだろうか。私は裕の言葉に唖然とした。レースでの死を既定事実のように心に抱く裕…、その裕を「これが最後」と思いながら目に焼き付ける父と母。レーシングドライバーの親子はみんなこうなのだろうか。

CAN-AM第4戦は7月25日ニューヨーク州ワトキンス・グレンで行われた。たまたまスポーツカーのマニファクチャラーズ・チャンピオンシップとダブルタイトルとなり、オーナー兼監督ジョン・ワイヤー率いるガルフポルシェ917、ロジャーペンスケのスノコチームとフェラーリ512S、日本に来たこともあるジョー・シファートとCAN-AMポルシェ917PA、さらにインディカーレースチャンプでアメリカでピーター・レブソンと人気を二分するマリオ・アンドレッティのフェラーリ712など世界中のレーシングチームと精鋭マシン、一流ドライバーが集結した。

こんなお祭りは二度とない。張り切った予選、裕は最高の走りを見せたが、やっと17位。なにしろ本当のホンモノのチャンピオンマシンとドライバーが集結しての成績だ。それでも本番ではライバルをかいくぐって、最後まで世界の強豪に真剣勝負を挑み続け、総合10位でフィニッシュした。玉眞は「お世辞でなく大偉業」とし、裕が「極意を授かった」と記している…。

実は、このレースあたりから玉眞が言う、精一杯健闘していた裕と、日本でレース結果しか知りえないレース関係者やファンとの間には、裕の成績に対する認識にギャップが生じ始めていた。日本の留守部隊にとって予選17位、本番10位という成績は、いくら世界のトップドライバーと一緒と言っても、平凡すぎる成績にしか感じられなかった。3位以内とは言わないまでも、入賞するくらいはできるだろうと思っているところがあった。世界の力を知らない留守部隊はどうしても過剰な期待を寄せてしまう。

数戦後のレースに、風戸健二の手紙が届いた。そこには日本と社会への貢献を第一義に考える父から息子への切望が記されていた。

(つづく)