風戸裕の短すぎた生涯[28]第8章 「電顕輸出に成功 世界シェア30%」②

1955年(昭30)5月、高橋はやっとトリヤを日本へ連れてくることができた。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

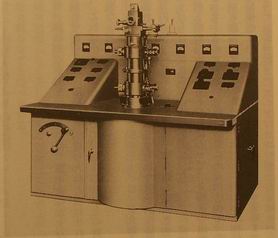

トリヤ教授は多忙なスケジュールを精力的にこなし、日本電子の工場も訪れて「JEM-5型電子顕微鏡」を確認した。そして帰国後、JEM電子顕微鏡の予算獲得に想像以上の努力を払い、顧問先の研究所にも薦め、問い合わせに対しても「JEMは良い顕微鏡だ、大丈夫だ」と推薦してくれるまでになる。JEMがトリヤの予想をはるかに越えた素晴らしい顕微鏡であったのも事実だったが、実はこのときも決め手は高松宮だった。

トリヤを御殿に呼ばれ、高松宮は親しく歓迎されたのである。教授はそれを最高の栄誉と感じ、その後ことあるごとに高松宮に書状を送り、その中でJEM顕微鏡購入の決意を述べ、発注したときにはこう記している。「お約束を果たしました」。宮からもトリヤのもとに礼状が届けられた。「日本の電子顕微鏡を買ってくれてありがとう」。

フランス、サクレイ原子力研究所のペリオ博士はトリヤをたずねて視察の内容を聞き、トリヤの強力な薦めもあって、「JEM-5型」を選定する意向を固め、最後に精密電子回折性能確認のために試料を日本電子に送って来た。それが’55年10月。慎重に撮影して送り返すと、博士はその結果に満足して原子力委員会に購入を申請した。

代理店から電報が届いた。「ついにフランス原子力研究所から注文を受けた」。

’56年1月13日の朝日新聞夕刊第三面トップ記事に、「国産の電子顕微鏡 フランスへ初めて輸出 米独にもない性能 欧州や東南アジアにも希望」。と掲載された。大きな写真入り8段抜きの扱いだ。いかに当時の日本にとってうれしいできごとだったか。

さて、実際に輸出するとなると、輸送方法が問題になった。当時は重量物の航空輸送はまだ行われておらず海上輸送に頼らざるを得なかった。電子顕微鏡は鏡体内を真空に保つ必要があるため内側に防錆メッキを塗ることも油を塗ることもできない。それどころか石鹸水で煮沸して油分を除いてあるため非常に錆びやすい状態にあった。

10万ボルトの高圧加速電源、電磁石による電源の安定度は電子顕微鏡の性能を左右するため電気部品の劣化は致命傷となる。インド洋の高温多湿は最大の敵で多くの経験者が無事にヨーロッパに輸送するのは困難だと、失敗談ばかり聞こえてくる。それをなんとか解決してくれたのは日本通運の真空梱包だった。真空梱包のはしりであり、初の成功例だった。夢が実現した。

’55年(昭30)ころ、日本電子は国内では三鷹の工場内にテストならびに応用研究用電子顕微鏡が何台も並び、客のどんな要望にも応じられるようになっていた。電子顕微鏡を売るには、この体制が欠かせない。風戸はヨーロッパでもその体制を確立したいと考えた。そこで、フランスを中心とする展示計画を立てる。大型万能型電子顕微鏡はサクレー原子力研究所に納入して、それをPRにも使わせてもらい、高性能中型と普及型小型をどこかの研究所に仮設置して、研究援助しながらPRにも使う。技術者は3人派遣して、JEM顕微鏡の特徴を日本電子の人間の手で運転して披露しようというものだ。

当時の電子顕微鏡メーカーの多くは、製品を1機種しか持っていなかったため、JEMが大中小3機種揃えればヨーロッパのメーカーにとって大変な脅威となるはず。電子顕微鏡専門メーカーとしてヨーロッパに足場が確保できるだろうとの皮算用だった。西ドイツのシーメンス、ツァイス、オランダのフィリップス、英国のヴィッカース、フランスのOPL、スイスのツルーブ・トイバーなどがあり、そのどこよりも小さい、いや、電子顕微鏡の1台分にも満たない資本金の会社が、とほうもないことを考えたのである。

5月にベルギーのリエージュで万国博が開催されることになり、通産省から電子顕微鏡を出品する勧めがあったのも、清水の舞台から飛び下りるきっかけを与えてくれた。

’56年(昭31)がJEMにとってどれだけすさまじい年だったか。

2月、デモンストレーション用の中型と普及型をマルセーユに向けて出港させる。3月にはJEM-5型万能電子顕微鏡をサクレー原子力研究所に向けて出荷した。4月下旬、パリの物理機械大展覧会に中型と普及型を出品、運転して注目を集める。5月上旬、ベルギー・リエージュの万国博に出品。

6月からサクレーでの据え付けが始まり、関係各界から注目される。同月、トリヤ教授からJEM-5型を受注。10月、第1回アジア大洋洲電子顕微鏡会議が東京で開かれ、世界の学者にJEM電子顕微鏡を認めさせる絶好の機会となるばかりか、ソ連の調査団を迎え、ココム解禁後の大量受注の下地を作った。当時の石橋湛山通産大臣も展示場まで出向いた。

11月、パリ大学物理化学研究所から輸出第三号機を受注……。この年の活動がアメリカにもJEMの存在を知らせた。’57年、アメリカ海軍技術研究所から受注、広大なアメリカ市場への第一歩を印した。据え付けとアフターサービスの完璧を期して、伊藤二男技術課長を派遣した。

’58年8月、ココム解禁となり、ソ連から一度に6台受注。その後、年を追ってヨーロッパ、アメリカ、ソ連へと増加、’58~’60年は10台、21台、39台と倍増していった。さらにいくつもの難関を乗り越えて、’70年代には世界の電子顕微鏡のシェア30%以上を実現する。

日本電子のJEM型電子顕微鏡が世界に羽ばたいた影に、風戸健二の海外出張の労があった。なぜ風戸自らが世界を飛び歩かなければならなかったのか。

風戸は経営評論家から信頼され、愛されたが、それは元軍人でありながら風戸の経営には一切軍隊式の一方的な上意下達がなく、合理的で当時としてはきわめて斬新な手法が取られていたし、風戸自身がどんな現場にも率先して身を置いていたからだった。それでいて風戸は経営を戦史と戦略にたとえて話した。

「戦時中、日本軍のソロモン群島ガダルカナルへの小部隊派遣が、ジワジワと負担となり、ついには日本の国力を消耗させ、敗戦の原因をつくった。私はこのことを肝に銘じ、見本輸出を決行する以上、それは小部隊であっても補給を続けることが非常に重要だと考えていた。だから判断に慎重を要したのだ。そこをクリアし、次は逆にアメリカがB51の日本爆撃を可能にしたような基地としての橋頭堡を、ヨーロッパ、さらには世界各地に築かなければならなかった。その段階では、こうした橋頭堡に的確な指令を下し、会社をつぶさずに海外市場を創設することが、司令官としての社長である私の使命だった。そのためには、司令官が実地に海外基地を視察し、その場で有効な指令を発する必要があった…」

(つづく)