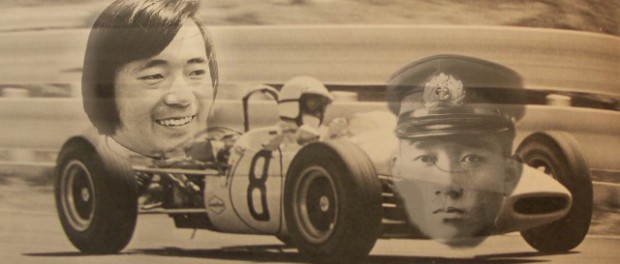

風戸裕の短すぎた生涯[36]最終章 「父子、その生き方」②

会社のしがらみから解放されると、風戸健二は瑞枝とともに、二人が知らなかった裕の断片を集めることに没頭した。

裕の死の瞬間の様子を微細に知ろうと探し出してもらった、観客の撮影した8㍉フィルム。

事故原因となった2台の車がぶつかり合い、1台が裕のマシン後部に激突するのを裕自身が認め、右にハンドルを切っている。だが、間に合わず、リヤの横にぶつけられ、マシンは後部から跳ね上げられてコントロールを失い、コースを外れ、ガードレールに突進して行った。すさまじいショックを体に受けたはずだったが、その間も裕は体勢を立て直そうとハンドルを切り、無心に運命と闘っていた。その後、さらにガードレールの支柱に頭部を直撃されて即死するまで……。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

「頑張ったんだなあ。やっぱり裕だ」。

一瞬のできごとではあったが、裕が最後の最後まで生きる努力をしていた姿に、風戸はうなずいた。

風戸は瑞枝とともに裕の遺品を整理し、その日記を読むことで、裕が父も母も知らなかった実に多くの人たちの世話になっていることを知り、心から感謝した。実際に会いに行って礼を伝え、裕の借金を整理し、裕についての話を聞くのを楽しみとする毎日だった。

だが、風戸と瑞枝がひときわ激しい驚きと喜びを味わったのは、山梨県甲府の小林実という一人の男性の存在だった。いつも富士スピードウェイのレースには何台ものバスで裕の応援に来る人たちがいて甲府の人たちとは知っていたのだが、あいさつしたことはなかった。その人たちを毎回連れてきていたのが、甲府の竜王バイパスにあるレストラン「ピットイン」のオーナー小林実だった。

風戸は瑞枝を乗せ、自ら車をドライブして甲府にある小林の家を尋ねた。裕の事故後体調を崩した小林は、裕の話をすると心臓も脳も乱れるようで、一人ではなく、周りには10数人の人たちが小林を気遣うように集まっていた。

型どおり風戸があいさつした。「裕が生前大変お世話になりました。少しも存じませんで、お礼に上がるのが遅くなりました。ありがとうございました」。

すると、小林の声。「わかっちゃいねえんだなあ」。風戸も瑞枝も度肝を抜かれた。

「お世話になったのは私達のほうなんですよ。私は裕さんを尊敬していたし、ここにいるみんなも同じです。裕さんとつきあうようになって成長させてもらったのはこっちのほうだったんだから…」

小林は、裕が一人の青年としてどれだけ活き活きして魅力にあふれていたかを、小林の息子や娘など多くの人にどれだけ良い影響を与えたかを話した。周りの人々がその言葉にいちいちうなずき、ついには全員が涙を流した。そこには風戸も瑞枝も知らない別の裕がいて、人々に深く愛されていた日々があったという。風戸と瑞枝は呆然と見守り、小林の話を聞くうちに、体中がほてり、ありがたさに体が震えた。

小林は死線をさ迷う大病を経験して本音でしゃべるようになったという。それが「わかっちゃいねえんだなあ」で、その言葉を聞くたびに言葉どおり、裕について知らないことだらけだったこと、親として人として未熟だったことを教えられるようで、風戸も瑞枝も小林に心酔して、しばらく山梨詣でを繰り返すことになった。

会いたくなると電話で都合を聞くのだが、世間並みのあいさつをすると、「分かっちゃいねえんだなあ、こっちは悲しんでるんだから、そんなあいさつはいらないんですよ」。電話のたびに「わかっちゃいねえんだなあ」を聞かされるのが嬉しくてしかたなかった。

富士スピードウェイで偶然口をきくようになった裕と小林実は親子ほどの年の差を超越して意気投合した。裕はレースに倦むと一人で「ピットイン」を尋ね、富士の見える席でハンバーグを食べ、小林と語り合った。やがて小林が教えた釣りに夢中になり、夕方から思い立って伊豆まで釣りに走ったこともあった。釣りに熱中するとほかの事は全く気にしなくなり、小林は驚いた。「ああ、本当に集中するとはこういうことか」。なにもかも忘れて裕は釣りに没頭したのだ。

由美子を釣りに同道したことがあったが、裕は釣りの間中全く由美子を放りっぱなしで小林がはらはらしたほどだったという。日本電子の窮状が裕にも理解できたころか、何かの金が足りなくなった裕は、父に相談するのが心苦しかったのだろう、母から譲り受けけた指輪を小林に渡して金を借りたこともあった。

裕のサインを欲しがる人が多いので、サイン会を開いたところ子どもからお年寄りまで800人以上が詰めかけ、夜の部は夜中までかかって裕の手は麻痺したが、最後までサインをしてニコニコと握手し通した。そんな裕の人柄にひかれて本当に裕が好きになる人が増え、レースを見たいというのでバス4~5台を仕立ててみんなで応援するのが恒例になった。

レースは日曜日が多いため、当然書き入れ時の「ピットイン」は休み。200人分の座席を確保するために先発隊は午前2時に出発して富士スピードウェイで開門を待ち、係員に交渉して正面スタンドにテープで枠を作り、座席を確保した。「必勝 風戸裕」の幟を立て横幕を持って声を限りに応援する「甲州軍団」はグラチャンの名物となった。

(つづく)

当連載の著者・久保島武志氏の新刊

『「なにさま」か! 貴様ら ──異常者の国ニッポン』

ご購入はこちらから