風戸裕の短すぎた生涯[5]第2章 「よし、電子顕微鏡でいこう」②

顕微鏡はできた。次はこれを売っていかなければならない。早速、細菌・金属・粉体・繊維などの写真を撮影した。それを持って大学や研究所を回った。強い興味を示してくれるところもあって、風戸はエネルギッシュに動き回った。トラコーマの研究で有名な大学教授をたずねた時だ。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

風戸の話をじっくりと聞いてくれた教授は風戸を窓辺に呼び、3階の教授室から眼下に広がる運動場を指差す。「あの中から一銭銅貨を探せるかね。大変なことだろ。同じように、光学顕微鏡から電子顕微鏡の世界に急に拡大されても、すぐには使いこなせないんだ」

研究の挫折のときにも感じなかったショックだった。風戸は帰りの房総線の車内で虚脱状態となった。積もった疲れで心身ともにボロボロだった。

それを救ったのは高松宮だった。戦時に海軍の総帥として伊藤や沢、あるいは藤野らを信頼していた宮は、風戸に言わせれば、「はかり知れぬ高み」から電子顕微鏡の行方を見守っていたのである。

1947年11月16日、高松宮は日本の電子顕微鏡界の重鎮たち、瀬藤東大教授や山下教授ばかりか、三菱化成の総務部長まで引き連れてはるばる茂原までおでかけになった。

風戸たちは全力をあげて装置を整備して迎えたが、電気部品に電探の廃材を使っていたため宮に説明する間にも度々故障した。風戸は間髪を入れず、「ちょっとお休みください」と別室に案内する。3回も別室に案内された宮だったが、何もかもご承知の上で闊達に機嫌良く振る舞われた。

この高松宮がのぞき込まれた電子顕微鏡は間もなく三菱化成の受注を受け、1947(昭22)年の暮れに55万円で納入された。宮の「お言葉」があったおかげであることはまちがいない。当時、あらゆるしがらみを超越して世の中の動きを見守っていた高松宮にとって、この電子顕微鏡、というより風戸の仕事はどう映ったのだろう。いずれにせよ、風戸の仕事を応援してやろうと思ったのである。使い道も決まっていなかった電子顕微鏡購入を決定した三菱化成上層部も、宮の言葉に動かされて購入したに違いない。これをきっかけに慈恵医大、蓮見ガン研究所、王子製紙などから受注が続き、1年間に6台を売ることができた。

それと前後して風戸が当時を思い出すとき必ず浮かぶのが、一人の銀行マンの目だった。その優しい目は銀行を信じる心を風戸に刷り込んでしまった。

1947年の夏の終わり、風戸は金策にかけずりまわっていた。市中銀行の融資を受ける資格は全くないため、復興金融公庫に飛び込む。電子顕微鏡事業の意義を説明して融資を依頼すると、係員は「難しいと思うが、一応申請してみなさい」と言う。その申請書を届ける約束の日、キティ台風による浸水で江東地帯は電車が不通になってしまった。しかし、風戸は不通箇所を歩いて復興金融公庫にたどり着いた。係員は黙って受け取った。それからも何回か訪問して、営業努力についても説明した。すると、12月に入ったある日、一室に通された風戸が緊張して待っていると、一人の理事が入ってくるなり言った。

「風戸さん、銀行屋にも道楽があるのですよ。その道楽が許されるとすれば、それはあんたのような人に融資することです」。95万円の融資が許可された。当時風戸の月給は420円だった。

高松宮視察から2カ月たらず、1948年1月8日には皇太子(平成天皇)の訪問を受けることになった。叔父宮の勧めだったことは想像に難くない。学習院中等科に在学中だった皇太子を迎えるにあたって風戸は、地元の中学1、2年に在学していた幹部研究者、伊藤一夫と鈴木重夫の長男に案内させた。皇太子を迎えた当日、風戸たちは一切表面に立たなかった。少年2人に案内された皇太子は電子顕微鏡を熱心に操作し、笑い、親しく質問するなど充実した時間を持ち、2人に「ありがとう」と声をかけて帰っていった。後年、皇太子は昭和の終わりにこのとき案内した少年……、ともに科学者となった2人と語らう時間を持ったが、鮮明にその日のことを記憶していたという。

風戸の説明で電子顕微鏡に見入る昭和天皇。

風戸は藤野清秀を折に触れて訪ねていた。藤野は戦後土建関係で中国復興に携わっていたが、大洪水などにみまわれて撤退し銀座に事務所を構えていた。皇太子の来社を報告すると、藤野はすぐに「今度は陛下をお慰めしよう。陛下のお好きな生物学のご研究に電子顕微鏡をお使いいただこう」と言う。風戸は手蔓をたどって皇居内の生物学研究所を訪れ、昭和天皇が那須で採取した粘菌の胞子をもらい、それを1万倍の電子顕微鏡写真にして届けた。そんなことを何回か繰り返して陛下に電子顕微鏡をご覧戴くことを願い出た。

坂下門からくねくねと長い道を歩いて生物学研究所へ通ううち、見当をつけて最短距離の林の中を行くようになったある日、散歩中の天皇・皇后両陛下にぱったり出会ってしまった。元海軍少佐・風戸健二、直立不動で最敬礼の姿勢をとったのは言うまでもない。

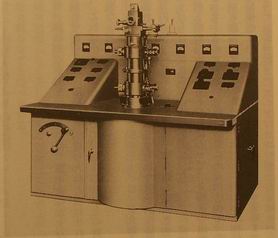

ついに1948(昭23)年7月20日午前、日比谷の朝日講堂で電子顕微鏡をご覧頂くことになった。午前9時15分に着かれた陛下は御進講のあと直ちに風戸の案内で電子顕微鏡をのぞかれた。ご自分で採取した変形菌の胞子を、まず愛用の光学顕微鏡で確認されてから、電子顕微鏡でじっくりのぞかれ、さらには文献と比較してまたのぞく。それはまさに学者の、誠実で真摯な研究姿勢そのものだった。真空ポンプの回転音のほか物音ひとつなく、会場はシーンと静まりかえっていた。風戸は直立不動で陛下の研究を見守った。

朝日新聞の社員・末松満は後にこのときのことを綴っている。

──天皇陛下の朝日新聞社お立ち寄りは月並みな地方巡幸の一つではなかった。陛下は、ご自身で採集された変形菌の標本17種をご持参、これを朝日新聞社で特設した電子顕微鏡により7千倍ないし3万倍に拡大してご覧になろうというのが目的であった。日ごろ陛下の御手もとにある顕微鏡ではせいぜい800倍くらいの倍率だと承っていたが、そのころ旧日本海軍の技術に基づき電子顕微鏡の開発が千葉県茂原で進められていたので、朝日新聞社ではこの装置を東京本社の講堂へ輸送し、陛下のご覧を仰いだわけである。

後日、私が三笠宮さまから伺った話だが、陛下は電子顕微鏡で研究される機会を得たことを喜ばれ、その日(昭和23年7月20日)を待つこと、さながら小学生が遠足の日を待つようなお心持ちであったとのことである。天皇陛下のお立ち寄りとなると、大臣や長官、民間ならば社長や工場長が先導申し上げ、自家宣伝をかねた説明を長々とブチ上げるのが通例だ。陛下としては一向に興味のないことを聴かされるのだから「あっそう」と軽くお義理のお答えをなさる。それがマイクにも入るために、当時巷間では「あっそう陛下」という失礼な呼び名が流行していた。ところがどうだ。風戸健二技師から説明を聴かれる陛下の口唇から、そのような軽々しい御言葉はただの一度も洩れなかった。2時間にわたって「ううむ」という陛下の荘重なお声をきいた私は、「あっそう陛下」の流行語を生ませた犯人は、大臣族、社長族、およびその取り巻きのバカどもであることを知った(「自治研修’86.11」)。

ところが、そのすぐあと風戸たちは茂原の自分たちが作った会社から追い出されることになった。ある商事会社からの引き合いがきっかけだった。

「電子顕微鏡の分解能が1ミクロンであれば、まず見本を確認し、合格ならアメリカのバイヤーが1台1万ドル、360万円で30台買い付ける」、という内容。およそ20万倍の写真が鮮明に見える性能が求められた。風戸はこの話に乗らなかった。話そのものが疑わしかったし、残念ながら一気にその性能までアップする力はないと判断した。「もっと研究を積み重ねなければだめだ。まだ時期尚早だ」。同志ともいうべき技術者たちは理解してくれた。しかし、3年の間に会社は大所帯となり、風戸の考えに反対する人間も出てきていた。しかもスポンサーの土建会社の景気が悪くなり、社長が口をはさんできた。「経営の常識としてこの話に挑戦すべきだろう」。彼を説得することはできなかった。かといって妥協し使用人となって仕事をすることも不可能だった。行き詰まった風戸は同志に「またゼロからやり直そう」と決意を述べた。1949年2月、取締役会で風戸のほかに創業当時の技術者ほとんどが退社、伊藤庸二も含め風戸と行動をともにした。

(第2章 「よし、電子顕微鏡でいこう」 終わり)