風戸裕の短すぎた生涯[9]第3章 「裕、自動車レースに魅かれる」④

コーヤマスペシャルは1969年8月10日のNETスピードカップレースを次の戦いの場と決めて準備を進めていたが、エンジンがどういじっても調子が悪い。手直しするには、部品をいくつか現金で買い集めなければならなかった。2~3万円だが、その金がすぐにでもほしい。このとき、珍しく父風戸健二は母瑞枝と箱根の別荘にいた。

【登場人物】

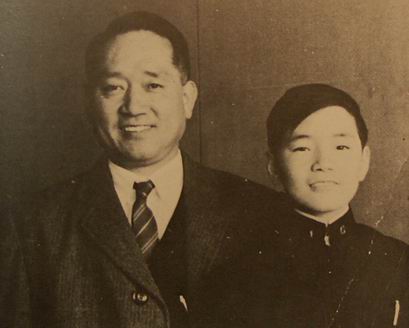

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

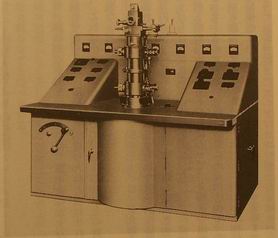

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

裕は電話で風戸に事情を説明して金をくれるように頼み込み、了解を得ると、富士スピードウェイから数十分で駆けつけ、金を受け取って礼を言うなり、

「父さん。よかったら、明日、見においでよ」

苦虫を噛み潰したような顔の風戸にさらりと言って、風のように立ち去った。そのあとで瑞枝が発した魔法の言葉が、裕の夢を後押しした。

「めったに箱根へも来られないんですもの、近いならよい機会ですから行って見ましょうよ。裕がどんなことをやっているのか一度見ておきたいわ」

風戸はレースには反対だったから、返事をせず、難しい顔で考えていた。見に行くことは、裕のレースを認めることになりかねない。危険なものに違いないし、瑞枝に見せてよいものか。だが、一度見ておくのもいいだろう。

結局、翌日、二人は初めて富士スピードウェイにでかけた。

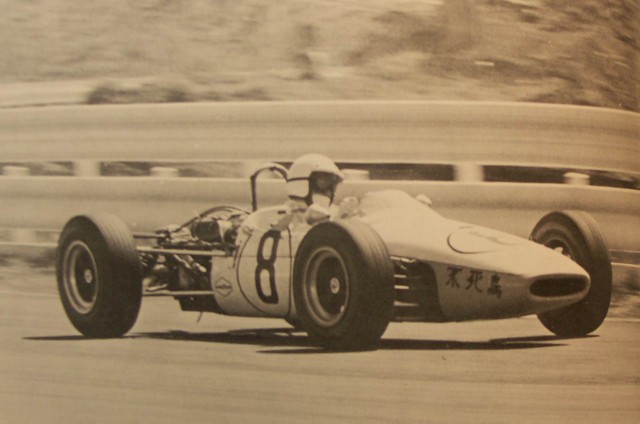

ニッサンR381・シボレー7リッター、5リッタートヨタ7など、ビッグマシンがスターティンググリッドに勢ぞろいする姿は、風戸の想像をはるかに超えるスケールの大きなレースだった。特に日常見たこともないような大排気量車にはプログラムの数字だけ見ても圧倒される。それに比べ裕のレースカーはわずか800㏄のマシンにグラスファイバー製のカウルを被せただけというではないか。一緒に走るのを許されることさえ不思議だ。それもはるか後方にいて、小さくてなんとも頼りない。

レースは2ヒート制で行われ、第1ヒートのスタートが切られた。轟音とともに白煙を上げて何十台というマシンが動き出すさまは壮観だ。正面スタンド上段では、特にマシンの音がよく響く。「大きな音ねえ」。瑞枝はあきれて首を振った。一周してトップグループのビッグマシンたちが一塊になったままスタンド前の直線を通過する瞬間は、最高スピードになるために、怖いほどの速さだし、エンジン音はスタートのときよりも獰猛にうなり、スタンドを揺らす。「大きな音ねえ」。瑞枝はとうとう指で耳をふさいでしまった。ちょっと遅れて通過する裕のコーヤマスペシャルほか、小粒のマシン群も負けてはいない。腹に響かないかわりに、甲高くけたたましい金属音で頭に響く。怖くて瑞枝は口もきかなくなった。

風戸にしてもハラハラし通しだった。大きなマシンばかりの中で、裕のコーヤマスペシャルだけ小さく見え、ほかの車がアッという間に通り過ぎるのに、裕のヘルメットはなかなか視界から消えない。風戸の頭に太平洋戦争のレイテ沖海戦の屈辱がよみがえった。戦う前から負けが分かっていた戦。あまりにも力の差が大きすぎた戦。情けなかった。レースは戦争とは違うが、先頭を競うことができて初めて楽しめるものではないのか。それに、マシン同士が事故を起こせば必ず小さいほうのダメージが大きい。

11周目、裕の車は戻ってこなかった。心臓が凍るとはこのことか。悪い想像がふくらむ。瑞枝を見ると、胸の前で手を組んでいた。

しばらくしてやっと場内アナウンスがあった。「コーヤマスペシャル風戸裕選手、100Rでスピンしたようです」。二人は顔を見合わせた。生きているのだろうか。暗い顔でひたすら続報を待った。

エンジンの調子が悪いまま出走した裕は、無理をしてスピン、ガードレールに接触して動けず、リタイヤしていた。コーヤマスペシャルをその場に残してピットに戻ると、裕は、急いで無事な姿をスタンドの両親に見せにきた。「ごめんなさい。次のレースは気をつける」。実際、第2ヒートで裕はエンジンが回らないなりに、コンスタントに走りぬいた。その結果、上位の車が次々にリタイヤ、総合5位でフィニッシュ。クラス優勝、総合11位が転がり込んだ。

だが、風戸にとって、瑞枝にとって“危ない”という思いは同じだった。できればレースをやめさせたい。「しかし、やめろと言っても聞かんだろうな」。「でしょうねえ」。

裕は仲間と騒ぎながら、まだ幼さも残る顔に、幸せいっぱいの人懐こい笑顔を浮かべ、全身で喜びを表している。レースをやめさせるのが良識ある親の務めだろう。だが、死線を潜り抜けた体験からだけではなく、人の生き死にの本質を理屈でも感じとる風戸には、死を避けるために裕の好きな道を奪う発想はとれなかった。ただ、瑞枝の気持ちも汲まなければならない。「やめさせることができないならば、せめてもっと安全な車で堂々と競わせたいが、どうだろう」。瑞枝は答えた、「しかたないですね」。

それは風戸が裕のレースを認め、その後の援助を約束することに他ならなかった。目の当たりにしたスピードウェイは間違いなく戦場だった。大きな車に乗ったからと言って、いつ裕との別れがくるか分からない。風戸と瑞枝は、その日の来ることを覚悟した。

「ちゃんとした車を買いなさい」。風戸は裕に伝えた。

「えっ……、えっ???」、裕の声が震えていた。

「お父さん、ありがとう」

裏返った声で礼を言った。童顔をクシャクシャにして……。裕、20歳の夏だった。

裕はこの、信じられないような展開に狂喜し、すぐに神山に相談した。なお神山とレースを続けるつもりだったのだが、神山は別れを悟った。

「風戸、俺はもうこれ以上お前とは付き合えない。お前は良いマシンに乗ればきっともっと速くなれる。良い指導者と良いメカニックがいるきちんとしたチームに入れ」

いままでが800㏄だったのだから、常識的には次に1200~1600㏄のマシンを選ぶのが妥当だが、裕の頭にはCAN-AM(カナダ-アメリカ・スポーツカーチャンピオンシップ)への出場があった。これは、北アメリカ大陸のサーキットを転戦して争われる排気量無制限のスポーツカーレース。当時のモータースポーツは、いまと同じフォーミュラカーによるドライバー選手権がF1を頂点にF2、F3まであったが、それとは別にいまもル・マン24時間レースに伝統の残る、スポーツカーによるメーカーのチャンピオンシップがあり、主にヨーロッパでF1に並ぶ人気を誇っていた。それに対して、アメリカで人気があったのがCAN-AMシリーズで、日本の雑誌にもよく紹介されていた。裕は、まずCAN-AMでパワーに慣れ、身体を鍛えることを考えていた。だから、そのステップとなるスポーツカーに乗りたかった。

最適のマシンが、タキレーシングから売りに出されていた2000㏄のポルシェ910(カレラ・テン)だった。当時はワークスと呼ばれるメーカーチームにニッサン、トヨタ、三菱、マツダがあったが、滝進太郎はプライベートドライバーからスタートして、自分のプロレーシングチームをつくった最初の人物だ。滝のほか、田中健二郎、長谷見昌弘、生澤徹、酒井正、松永邦臣といったスタードライバーがいて、ローラ、ポルシェなど大排気量輸入スポーツカーの組み合わせで、サーキットに集まるファンだけでなく、テレビ中継にかじりついた日本中のレースファンを楽しませていた。

裕はポルシェが最も安全な車であることを説明して、公表されていた金額を父風戸健二に伝えた。約800万円……、それは風戸が予想していた金額をはるかに超えるものだった。しかし、タキレーシングのマネージャー・滋賀正人や滝オーナーと下交渉をした裕が、マシンメンテナンスもチームのメカニックに頼むのがよく、タキレーシングに入ることになることを伝えると風戸は承諾した。「体制のきちんとしたチームに入るというのは、裕の安全のために願ってもない話だ」。裕はその年の10月10日の日本グランプリにポルシェ910・カレラ10でデビューすることになった。

日記の言葉も俄然元気になった。

《最近ようやくやる気が出てきた。今までレースのことで苦労すると、なぜ望んで苦労しなければならないのかと考えたが、最近少し分かりかけてきた。それは人間は苦労したあとで満足感を感じて幸福なのであろうか。人間、生まれたからには歴史に残るような大きいことをやりたい。苦労をしても!》

一方、裕は親掛かりでレースをすることに強い後ろめたさを持っていたのたが、早くも開き直っている。

《自分は環境が良すぎることに不安をおぼえる。 しかし、俺がそういう良い環境に生まれたのだから、それを前進的に利用しなければならない。自分さえしっかりしていれば不安を持つ必要はない》

神山は高校時代のオートバイ仲間、高橋国光の縁で親しくなっていたタキレーシングのリーダー・田中健二郎に電話した。「風戸は見た目は頼りないけれど、人間的にはできている。頼みます」。

田中は草創期の伝説のレーサーだ。ホンダの2輪ライダーとして、高橋国光より先に世界グランプリで3位に入って日の丸を揚げた。その後、四輪に転向、日産ワ―クスチームのリーダーとして活躍するとともに、高橋、北野元、黒沢元治ら多数のドライバーを育てた。当時はタキレーシングに迎えられ、キャプテンとしてチームをまとめていた。また、テレビのレース中継での解説者として一般の人たちにも親しまれていた。

田中は滝と諮って、メカニックの猪瀬良一に910の整備を担当させた。猪瀬は外車デーラーで整備を担当していたが、田中のレースを手伝ってから意気投合、行動をともにしてきた。裕は初めて会った猪瀬に親しみと畏敬の念を抱く。これ以降、9歳年上の猪瀬と裕のコンビは一度も解けることがなかった。

裕を見た田中も猪瀬も、「童顔でヒョロっとした体つきの子供」と感じ、ポルシェをドライブできるか危ぶんだ。しかし、裕がヒョロっとした体つきというのは、田中と猪瀬に偏見があったからだ。当時はオートバイ出身のレーシングドライバー全盛で、特にタキレーシングの長谷見昌弘、永松邦臣らは筋肉質の相撲取りに見劣りしない体つきだった。胸郭と肩、腕が発達し、手も指も大きかった。何より、臀部が盛り上がり、大腿は異様な太さだった。それと比べられては裕が気の毒だ。裕が憧れ続けた生沢徹は、スラッとした体型ながら第一線で活躍していたのだから。

(つづく)