意外に堅実? いまどきのヤクザの生態が垣間見られる『ワルの生き方』

「タマはまだ残っとるけんのう」菅原文太主演、映画「仁義なき戦い」の有名なラストシーンのセリフである。「仁義なき戦い」は、それまで数々の任侠映画をヒットさせてきた東映が、実際の抗争をモデルに“実録ヤクザ映画路線”に転じた、記念すべき出発点にして最高の傑作だ。

ヤクザはいま、どのように生活をし、仕事をしているのか

この映画はいまでも多くのファンを魅了する。登場人物たちが、人間がもつ本能的な衝動にまったく逆らうことなく、金や女、暴力といった欲望にどこまでも忠実に生きる。その姿に観る者がカタルシスを感じるからなのかもしれない。

以来、東映はつぎつぎとヤクザ映画を作り続けていくことになるのだが、映画に映されるヤクザの派手な生活に、憧れを抱いた人も多かったのではないだろうか。

東映ヤクザ映画の世界が特殊なのは、実際に映画のモデルとなったヤクザと、東映という会社が、交際というか、親しい関わりがあったからだろう。

それは東映京都撮影所に実際にヤクザが出入りしたり、盃事や賭場のシーンに本物が登場したりといった“本物感”が実現されていたことにもあらわれている。

当時のようすを東映の中枢にいた人物に取材したことがある。印象的だったのは、「地方のロケ撮影などで、実際にそれらの人たちにいかにお世話になったか」ということであった。あるいは「戦後しばらくはそもそも警察が機能せず、ヤクザが街の治安を守っていた」などという話であったりした。

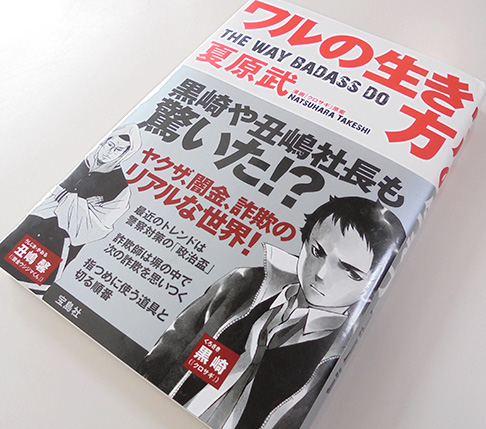

ヤクザとは関わりを持つ場面もなくそれまでを生きてきた私には、少なからず意外に思えたものである。ヤクザはいま、どのように生活をし、仕事をしているのだろうか。そんなリアルな状況を知ることができる本が、今回紹介する『ワルの生き方』(宝島社)である。

著者の夏原武さんは、ヤクザ・アウトローを得意分野とするライターで、テレビドラマ化されてヒットしたマンガ「クロサギ」の原案者としても有名だ。ヤクザとのネットワークを実際に持っている夏原さんは、この本でも、たくさんのその筋の人に取材を行い、ヤクザの最新事情について解説している。

本を読んでみると、いまどきのヤクザ事情は、往年の東映ヤクザ映画とは、かなり違った世界であることがわかる。「時代が違う」「そもそもあれは映画であって現実とは違う」という要素を取り除いても、いわゆるわれわれが映画で見る派手なヤクザの世界は、もはやファンタジーになってしまっているようだ。

「喜ぶのは警察だけなのでゴメンだよ」

夏原武『ワルの生き方』(宝島社)

本書の内容を少し紹介しよう。

たとえば、ヤクザの事務所内でガラの悪い人たちが雀卓を囲んでいる、といったことは現実にはない。普通の会社のように事務机にファイルがならんでいて、事務方のヤクザは公共料金などの出費の管理をしている。

暴対法や暴排条例で締め付けが厳しくなっているので、抗争をしている場合でもない。抗争が起こりそうになると、すぐに幹部が談合して手打ちさせる。これを「デタント」という。

「音が出る」すなわち発砲することも少ない。「喜ぶのは警察だけなのでゴメンだよ」ということらしい。

指つめの話も描かれている。つめたあとで手をビニールに包んでお風呂(ソープランド)に行ったやつもいるという生々しい話もある。だが、指つめ自体、今ではほとんど行われていないという。

そもそも暴排条例のしばりで、かつては大きな収入源だった建設業などのまっとうな商売に関われなくなった。「投資などで金を回せる頭の切れる奴じゃないと、ヤクザをやるのはつらくなってきてる」のだ。

そういうわけで、もうかるシノギは「バクチ、売春、シャブ」くらいしかなくなってきているという。本書のなかであるヤクザは「人を苦しめる可能性が高いシャブはあまりやりたくない」と、良心的(?)なコメントを寄せている。

このほかにも、いまどきの金融、金貸し事情や詐欺についてなど、ヤクザと関係のない人でも興味深い話が目白押しだ。これ以上は、実際に読んでもらうとして、最後にひとつ。

いまヤクザが一番期待していること。それは何か? ズバリ、国によるカジノの合法化だ。

あるヤクザによれば「国がカジノを始めてくれれば、俺たちヤクザはそこには入れないけど、確実にバクチの味を覚える人は増える。そうなれば、裏カジノにも人は集まる。国がやるバクチは問答無用でテラ銭二割五分は取るだろうけど、ヤクザがやる場合テラは安くなるから、一割五分か一割でも十分ですよ」というわけである。

カジノ議連なるものまで作られ、安倍首相をはじめとする国会議員のセンセー方がやたらとカジノを作りたがっているのはご存知の通り。しかも国がやるカジノより、ヤクザがやるカジノのほうが良心的とは。

そんななか、この本でヤクザやアウトローが元気を失ってきていることを読むと、なんだか寂しい気分すら起こってきてしまうのだ。