風戸裕の短すぎた生涯[4]第2章 「よし、電子顕微鏡でいこう」①

終戦数日後、「噴竜」研究プロジェクトの後片付けをした風戸は海軍技術研究所の宿舎へ故郷から軍刀を取り寄せた。日本を救えなかった責任を強く感じ、死ぬ覚悟を決めていた。本気だった。しかし、先に自決した上官が残した「敗戦を乗り越えて、日本が再出発する力になれ」の遺書で風戸は死を思いとどまった。それは従わざるを得ない命令であった。技術士官たちはそれぞれ専門の研究機関に就職して去って行った。風戸は一人おいてけぼりを食った。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

何をするあてもない。下宿で呆然と郷里の茂原へ帰る支度をしていた。行李に詰め込んだ本の整理をするうちに、薄い一冊の本に手が止まった。「電子顕微鏡」(黒岩大助著)。5年前、妙高が立ち寄った夜の呉の町で古本屋の店先に埃にまみれていたのを何気なく買ったものだ。兵器とは関係ないために、中を詳しく見ることもなかったのだが、いま、風戸は息苦しい予感にせかされて、あぐらをかいて読み始めた。「電子顕微鏡は従来の光学顕微鏡では到底見ることのできなかったミクロの世界を見せてくれる……」

風戸は「日本人には科学する心がなかったから負けた」と思っていた。日本人の中にはアイデアを持つ人もいた。それを取り上げ、育てることができなかったのは、上の人に科学する心がなかったから、あるいは科学する心が死んでしまっていたからだ。日本はアメリカに物量だけで負けたのではない。兵器の質でも負けていた」と思っていた。

それは日本人の科学する心の不足と、基礎科学のおくれが原因だ。ならば日本の復興は科学の復興なくしてありえない。日本の科学者は決して劣ってはいないのだから、要は科学の基礎を固めることだ。そのためには良い材料を作らなければならない。ここに電子顕微鏡が役立つのではないだろうか。電子顕微鏡によって未知の世界が見えてくれば、自然、日本人の科学する心も育つに違いない。

「天皇陛下が『300年後に天平地を開かん』とおっしゃったが、そのためには地道な基礎科学の振興が必要だ。敗戦国である以前に日本には資源がない以上、原料から材料や加工したものを生み出すことこそ日本の生きる道だ……。材料の質が必ず問われることになるが、純粋なものを生み出すには、よく見える電子顕微鏡が必要だ……」

電子顕微鏡のパンフレットに触発されて、風戸の頭の中を整然とした考えが占めた。

「よし、電子顕微鏡でいこう」

このとき、風戸は新たな戦争を決意したのである。日本人の誇りを取り戻す、世界に負けない科学を興す戦争を。

1945年9月30日、28歳の風戸はこの決意を胸に故郷の千葉県茂原に帰った。とりあえず復員者、引き揚げ者のための茂原海軍航空隊跡地の開墾のリーダーとして働いた。当時、電子顕微鏡を知る人さえ稀だった。市場はもちろんなかった。なによりも鍋や釜が必要な時代だった。風戸自身「資力もない一人の男が自分もひもじい思いをしている最中に電子顕微鏡の製作を始めるというのは、異常で非常識なことだ」と知っていた。しかし、風戸は終戦の年の暮れには電子顕微鏡作りへの行動を開始した。

海軍は解体したが、風戸にとって海軍の人脈がすべてだった。まず、沢達元中将をたずねて抱負を話した。沢は日本の為を機軸に物を考え、理解も早く、風戸を励ました。’46年1月2日、決心を固めた風戸は、海軍技術研究所の上司、伊藤庸二をたずねた。決意を話し全面的な協力を願うと、力強く快諾してくれた。

日本有数の学者だった伊藤庸二氏。風戸の異能を愛し日本電子を支援した。

ところで、それまで日本での電子顕微鏡の研究が全くゼロだったかというと、実はそうではなかった。風戸が知らなかっただけだった。研究者の集まりさえあった。日本でもドイツの電子顕微鏡の発明に刺激されて、文部省の学術振興会傘下に、電子顕微鏡小委員会は戦前に設置されていた。各大学はもちろん、日立、島津、東芝が加わり大戦中も研究を続けていたのである。

‘46年2月、伊藤は風戸を電子顕微鏡委員会に、東大の瀬藤象二教授の付き添いとして出席させる。そこで風戸は、すでに存在した電子顕微鏡の実物までも目の当たりにする。このときの東京国分寺の日立製作所で開催された小委員会の会場で、風戸は日立の試作した電子顕微鏡を前に説明まで受けた。

風戸は正確に状況を理解した。伊藤がそのことで、「電子顕微鏡への挑戦をあきらめるならいまだ」と語りかけていることも、風戸は、「よくわかっていた」。

しかし、風戸の反応は全く逆だった。風戸は研究者でないにもかかわらず、電子顕微鏡の一つひとつの仕組みを一瞬のうちに理解し、技術的難易度を判断して自分の考えの正しさを確信していたのである。「なんだ、未知の技術はほとんどない。これならできる」。これが風戸の思考回路による結論だった。海軍技術研究所で手がけた電波誘導式ミサイルのように高速移動体の敵を追尾する難しさがあるわけではなく、一桁も二桁も易しいと感じられた。すると、電子顕微鏡をめぐる日本の事情やライバルの姿など掻き消えて、自分が作ろうとしている電子顕微鏡に対する意欲だけが残った。ゼロから電子顕微鏡を作ることは普通なら不可能な気もするが、風戸にとっては「必ずやれる」という確信があった。なぜならばそれは戦争中の誘導式対空ロケット「噴竜」開発の延長線上にあると思えたからだ。

風戸は「噴竜」開発に携わった人たちに呼びかけた。工場も研究所も、給料の保証も何もない所に人が集まってくることは、いまでは想像もできない。まして、最高の研究者たちが……。ところが、風戸の呼び掛けに答えた人たちがいたのである。芦沼寛一(機械・東京航空計器、ジャイロ)、伊藤一夫(物理・海軍技研、ロケット)、黒田徹(化学・海軍大船燃料廠)、船橋憲治(電気・海軍技研電波研究部)、そして有馬純和(海軍主計科)の5人の同士だった。

風戸は工場を茂原に定めていた。故郷であり、なにかと融通が利くし、食糧事情は東京よりはましだった。あの時代、それこそが最優先したため、同士がそのあたりに魅かれたのは確かだが、風戸が「理想に賛同して他を顧みない珍しい人々」と言ったとおり、技研にいたとはいえ、専門家でもない風戸の説得に応じたのは奇跡としか思えなかった。彼らの目に風戸は不思議な力を持つ男に映り、ついていけば、きっと「噴竜」研究で消化不良になっていた意欲を満たしてくれる面白いことができると感じたのだろうか。

海軍航空隊下士官集合所の一棟を借り受けて仕事はスタートした。1階を機械工場、組み立て室、実験室に、2階をスタッフの宿舎としたが、1946年4月、集合した一同はまずノミやシラミと格闘しなければならなかった。その後、全員が手分けしてあちこち飛び回り、払い下げ物資の程度の良い旋盤、フライス盤、ボール盤をどうにか揃えた。とはいえ、昼間は電気が来ないために仕事にならない。いつ完成できるか全く見当がつかないのだから、まず、食べることを考えなければならなかった。

化学屋の黒田の提案で代用醤油を作って東京に売りに行った。海とは離れていたが、茂原では塩分を含んだガス水が湧出していて、これをドラム缶で煮詰め、海草の煮汁を合わせればできあがりだ。パン焼き器を作って売りに歩いたこともある。昼間は副業と、仕事の準備で過ごし、暗くなると寝る。

電気の通じる夜中に起き出して朝まで電子顕微鏡の製作にかかった。風戸たちはドイツのアルデンネが著した「電子顕微鏡」の訳本を読み合わせて設計の基礎とする。電子顕微鏡には電子レンズに磁界あるいは電界を使うことで磁界型、電界型と2系統あったが、伊藤庸二の意見と、当時の電力事情を考え、理論的に高圧安定度が少なくてすむ電界型を採用した

苦闘する風戸の姿を見兼ねて沢達元中将は海軍機関学校出身の横須賀の土建業者に支援を依頼し、会社登録を薦めた。沢を社長に、風戸が常務と、まがりなりにも株式会社を設立。伊藤庸二も取締役に名を連ねた。

茂原で製作を始めて11か月、試作1号機の組み立てを完了、夜中にポンプを回したが、真空ができない。3か月かけてあれこれ試したがついに蛍光板に像を結ばなかった。

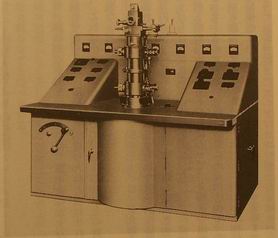

1947年6月9日、風戸は父・教四郎を亡くした。茂原で、真っ先に風戸の事業の意義を認め、力強く励ましてくれた父だ。若くしてアメリカに渡り、さまざまな仕事をして風戸たち兄弟を育てた人物だった。その葬儀直後に幹部と方針を協議し、電界型から、磁界型へ180度の転換を決定した。製造図面作成と機械加工を同時進行で行い、9月には組み立てを開始する。1か月後の10月2日に電子顕微鏡の像がくっきりと現れた。

「像が出た」

真夜中だったが社員と家族全員が集まってきて歓声をあげた。

(つづく)