風戸裕の短すぎた生涯[16]第5章 「裕、会社設立、海外レースに挑戦」④

恩師・田中健二郎。裕のテクニックとレースに臨む心構えを国際標準に引き上げてくれた

恩師・田中健二郎。裕のテクニックとレースに臨む心構えを国際標準に引き上げてくれた

数戦後のレースに、風戸健二の手紙が届いた。そこには日本と社会への貢献を第一義に考える父から息子への切望が記されていた。

《人間は誰もとる道は異なっても、狙いはその完成にあるわけで、この真の目的はしっかりと握って外さないように、忘れないようにと、私自身も自戒していますが、裕君の場合も同様であって欲しい! この為にこそ、愛する子を、かけがえのない裕君を困難かつ危険な場へ送り込むことをも、あえて我慢するばかりでなく、あらゆる必要なことを支援しようと決意している次第で、もし真の目的を親子で理解し合っていなかったならば、これほど馬鹿な親はどこにもいないということになりましょう。いずれにせよ裕君のレースに対処する我々は真剣勝負のつもりです。これが親として間違いであったかそうでなかったか? それを愛する子の生命の危険を賭けて問うていることになります。そしてこの鏡に照らすならば、安きについて大目的を殺すことのないように! 苦しさにも体当たりして乗り越えてくださいよ。人間の向上を毒する、あらゆるものを蹴散らして、レースも日常生活も賢明であってくれ! そしてまっすぐに進んでくれ。大成しなさいよ。単なるレーサーだけで終わるのではないよ。日本と社会に少しでも大きく貢献できる人間を自らつくりあげて下さい、と体中に渦巻く願望をもって裕君に訴えています 》

また,風戸はこの手紙で他にも重要なことを記していた。ニクソンショックの円切り上げによって、日本電子は徐々に窮地に立たされ始めた。裕のレース活動も1年のタイムラグをはさんで無理をしなければならなくなっていく。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

第6戦はエルクハートレイクのロードアメリカ(8月29日)である。予選は7位。いままでで最高のポジションだった。レース当日には健士兄と藤代叔父も裕の応援に駆けつける。

決勝がスタート。1周目、裕はトップグループで現れチーム全員が狂喜した。デニス・ハルム、ジャッキー・スチュアート、ジョー・シファート、ヴィック・エルフォード、ローザ・モッチェンバッハに次ぐ6位。ファンが湧きかえったのが最後尾からスタートしたピーター・レブソンの追い上げで、3周で裕を抜いてしまい、ハルムとスチュアートの脱落でトップを奪うとそのまま50周を走りきって最初のチェッカーを受けた。裕もレブソン以外には最後まで抜かせず、なんと5位でゴール。裕は文字通りがんばり、レース後しばらくは立ち上がれないほど憔悴していた。シリーズを通じて最高の結果をたたき出し、5,850ドル(210万円)を獲得した。

その後はぱっとしない成績だったが、それでもシーズンを通して総合10位だった。風戸裕、ときに22歳。後々、CAN-AMを選んだことに関して疑問視する声もあったが、こと、父・健二との約束である「人間を確立するための修行」としてはベストの選択ではなかったか。

裕はCAN-AMで貴重なことに気づかされた。各地のスポーツカークラブ主催のパーティで、スチュアートらトップドライバーがウィットに富んだスピーチをこなすのを何回も見ているうちに、裕は彼らがマナーをわきまえた堂々たる紳士に思えてきた。地元だけでなく、アメリカやカナダの各界の名士が集まってきたが、彼らのドライバーを見るまなざしの、なんと尊敬と憧れに満ちていることか。裕はそれを、レーシングドライバーがビッグな男の仕事である証と確信した。

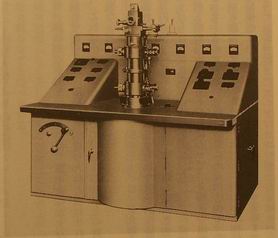

裕の夢は“おやじに並ぶ”ことだった。終戦直後の文字通りの無から電子顕微鏡を作り出し、世界一の会社を作り上げた人物として、世界中から尊敬されている父。「おやじにはかなわない」。裕はそう思いつつ、ひそかに願った。「おやじのようになりたい」。だから自分を自分として実現できる道を求めてきた。唯一心から打ち込めるレースで、突き進んできたのだが、「果たしてレーシングドライバーは、男が真剣に挑戦する価値がある道か」、この疑問に悩み続けていた。そのレーシングドライバーが一つのプロフェッショナルとして確立され、人々の尊敬を集めることを肌で知って、この道を究めれば夢もかなうと気づいた。

裕の迷いは吹っ切れた。価値観のギャップが消えたのだ。それまでのコンプレックスを忘れることで、父を本当に自分の理解者と感じることができたし、父の理解する人間になり得ると思うようになっていた。だからこそレースで結果を出さなければ。そう思いつめた…。

《自分は頭では理解できるが、なかなか行動できない。このことを常に戒めるために、他からは狂と思われることを必要とする―》

もう一つ学んだのは「日本のために」の心だ。

裕は、このトップドライバーたちのストイックなまでの精進を支えるエネルギーが、「自分は国の代表だ」という、誇りによるものであることを悟って愕然とした。裕はキリストの教えの信者ではあったが、レースに関しては自分のために走っていると考えていた。そこでの死も、自分の決めたことと。

だが、レースのモチベーションを高めるには「国のために」の心がフィットするのだった。裕は自分にはそれがなく、しかし、どうしても必要なスピリットであることも本能的に分かった。裕は、シーズン途中から自分を、「にっぽん代表」と言い聞かせるようになっていた。「にっぽん代表」として日本のレースも大事にしようと、’71年最後のグラチャンに臨んだ。

実は、前のグラチャン「富士インター200マイル」はその前と同じホイールベアリングのトラブルでリタイヤしていた。日本のスポンサーの心中を察すれば、走らないポルシェは非常にまずく、カザトレーシングとしては大いに焦っていたのである。

日本のファンだけでなくレース関係者の間でも、風戸裕はカンナムで変わったのか、それとも、平凡な才能しかないのか、そんなささやきが交わされていた。しかし、この、10月10日の「富士マスターズ250キロ」では、やっと問題なく走りきりグラチャン初優勝を飾ることができた。しかもその勝ち方がCAN-AM10位の底力を証明するものだった。

見るからに恐ろしい豪雨の中を走る裕のポルシェ908MkⅡは、咆哮としぶきをなびかせ、鬼気迫る迫力を漂わせていた。先行するCAN-AM仲間のトニー・アダモウィッツのマクラーレンM12を、ポルシェ917の生沢徹とともに追いかけ、アダモウィッツを一騎打ちの末に抜いてトップに立ち、生沢の追走を寄せつけなかったもので、日本のファンやスポンサーの印象をいっぺんに良くした。

《初陣の4日前に初めてローラT222に乗り、あいにくの雨の中で一周もせぬうちに大スピン。いまだからいえるが「今年は日本に帰って年が越せないのでは…」と真剣に思い悩んだ。いまから考えると5月から盛夏を迎えるころのあいだは、全く頭がおかしくなるくらいの状況だった。それが大したクラッシュもせずに無事に過ごせたことは、なんといっても自分の努力以外の「なにものか」に見守られていたからに違いない》

裕はCAN-AMをこう振り返った。決して大げさでなく、みじめな結果しか出せなければ日本には戻れないと思いつめていた。自分のこともだが、なにより父親のことを気遣っていたに違いない。「なにものかの加護」を裕は感じていた。

裕の生きざまを目に焼き付けようと駆けつけた両親と兄。

この年には裕にとってもう一つの大きな出来事があった。日本に戻っていたある日、家族会議が開かれ、その席上、叔父たちもいる中、風戸が話し始めた。

「ところで、レースは一生のビジネスになるんだろうか」

時代は国内レースの見通しを不可能にさせていた。

「無理ですね。トヨタを見ても、ホンダを見ても『日本の客は欧米とは違う』と判断してレースから手を引いてしまいました。メーカーが本腰を入れなければ日本のレースはいつまでたっても育たないし、今メーカーが手を引いているおかげで、レースに対する一般の理解は結局広がりませんから」

「走れなくなったとき裕はどうするつもりなのかな」

「できれば別の人生を見つけたいですね。そこからレースを応援したい。レースにしがみついて生きたくはありません」

「裕のレースの目的は人間確立だったね。次は政治の道はどうだろう。政治家も大変な仕事に違いないと思う。しかし、極めるに値する政治家としての道もあるんじゃないだろうか。実は……」

高齢で引退を考えている代議士が、叔父の風戸豊に惚れ込んで、自分に代わって政界に出ることを促していた。豊が固辞すると、風戸まで口説かれ、次に、裕はどうだろうとなったのだった。

裕は気持ちを動かされ、父の故郷を地盤とする千葉三郎衆院議員に会って驚いた。懐が深い。千葉と話していると少しも緊張することなく思うことがしゃべれたのだ。一方、千葉も50歳年下の風戸裕の話を感心しながら聞いていた。

「社会を見るまともな目を備え、国際感覚に裏付けられた確かな意見を持っている。この若者を、自分にはできなかった、未来の政界の中心人物に育て上げたい」

千葉はそこまで思い、自らの後援会幹部に裕を引き合わせ、公的な手続きをとって裕を議員秘書にしてしまった。

「衆議院議員 千葉三郎 秘書・風戸裕」

名刺が作られ、裕は千葉代議士とともに地元の後援会の催しにも出席する。とまどいをもって迎えた地元の人たちも、裕の垢抜けた姿と甘いマスク、歯切れよく自分を紹介する話しかたに魅了され、風戸裕を千葉三郎代議士の後継者として認めるようになっていった。彼らは10年後の選挙に立候補する裕の姿を思い浮かべていた。

「政治家として日本のレース界に何かの形で恩返しすることができるかもしれない…」。22歳の裕は本気で考えていた。

(第5章 「裕、会社設立、海外レースに挑戦」 終わり)