風戸裕の短すぎた生涯[14]第5章 「裕、会社設立、海外レースに挑戦」②

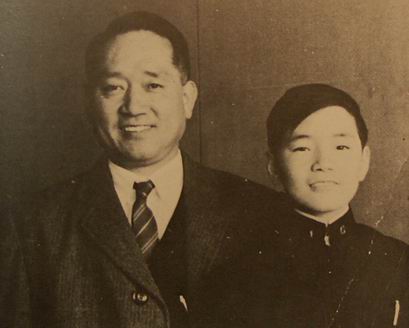

恩師・田中健二郎。裕のテクニックとレースに臨む心構えを国際標準に引き上げてくれた

恩師・田中健二郎。裕のテクニックとレースに臨む心構えを国際標準に引き上げてくれた

CAN-AM挑戦がどんどん具体化していった。

《今日、親父と叔父の藤代氏と兄貴と俺の4人、それとお袋の5人で来年のレース計画および将来について話し合った。実際どれ位の投資(自分へのも含めて)をしてよいのか分からなかったが、親父の言葉と叔父の「やらないのが良いが、やるなら最上の方法で」という言葉に励まされた。なんとしてでもCAN-AMに出てがんばるぞ。それにしてもCAN-AMに出るなんて、どうして大それたことを考えたのか不思議である。これから3年、何とかF1をやりたいと思う。兄貴は「一部の短い計画でなく、一生という長い計画で人生を進めろ」とアドバイスしてくれた》。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

日本にはアメリカのレースの情報が豊富に入り、オーバルコースで競うインディカーレースよりも、排気量無制限のカラフルなスポーツカーで競うCAN-AMレースに憧れるファンが多かった。フットボールや野球、バスケットを見ても分かるようにアメリカはアメリカだけで1つの世界を作ってしまう。しかも興行能力に優れ、CAN-AMも最高の賞金でF1レーサーも含む世界最高のドライバーとマシンを揃えるのだから観客も集まる。結果に対する賞金だけではない、スターティングマネーも格段に高く、各種ボーナスもあり、裕は金銭面でもひかれていた。

ドライバーとしての頂点を目指すならやはりフォーミュラカーによるF1レースだった。裕はもちろんF1を最終目標とした。そこへ至る方法として、F1のマイナーリーグであるF3、F2を数年ずつで駆け上がるのが王道だった。だが、それ以外の選択肢があってもよいと裕は考えていた。それに、裕はまだ全車同じクラスが競り合うコンペティティブなフォーミュラカーレースを戦ったことがなく、不安もあり、ビッグマシンのCAN-AMで腕と精神・体力を鍛えてからF2に進もうと結論した。それが正しい選択だったか否か、日本では誰にもわからない時代だった。

肝心のマシンメンテナンスについては全面的に信頼する猪瀬に引き受けてもらう。猪瀬には家庭があったが、裕が頭を下げると、「うん、いいよ」で決まりだった。裕はマシンの分かる猪瀬にCAN-AMのお膳立てを任せることにした。猪瀬はシカゴのCAN-AMマシン・ローラの代理店を訪ね、社長のカール・ハースに風戸の挑戦を相談した。ハースは風戸がポルシェ908MkⅡで参戦すると聞くと、「ポルシェでやるのは金もパーツも大変だ。ローラでやったほうがずっと楽だよ」と言う。

日本のGCシリーズレースにも出るとすれば、レースのたびにマシンを運ぶのは非現実的でもあり、猪瀬は裕と連絡を取り、ローラT222を購入した。猪瀬はそのままアメリカでレース体制づくりを進める。マネージャーを雇ってCAN-AM主催者のSCCAへの連絡を始めさせ、チーフメカニックも雇って万全を期した。猪瀬自身もマシンをいじるが、とても1人でメンテナンスできるしろものではなかったのだ。

風戸健二は言葉や生活習慣の壁など、つまらないことで裕が危険な目に合うことだけはなんとしても避けたいと考えた。そこで、レース選択についてアドバイスを受けていたモータースポーツライター・玉真和雄に、CAN-AMシリーズへの同行を依頼した。玉眞は建築(都市計画)の勉強のために渡仏、趣味でヨーロッパのレースを日本のモータースポーツ紙誌に寄稿するうち、海外レースの第一人者になっていた。ペンネームはビル・大友だった。彼のレポートは当時の日本のレース雑誌の中では、浮き上がってしまうほど新しかった。風戸裕も、彼の親友たちもビル・大友のファンだった。パリに居を構え、本人もファッション雑誌から抜け出してきたように派手な玉眞は、裕より11歳年長だった。玉眞はしばらくCAN-AMで裕のレース活動に同行して見守った。

風戸健二は、トヨタがCAN-AMにトヨタ7でチャレンジしようとしていたが福沢幸雄の死であきらめざるを得なかったと聞いて驚いた。裕が挑戦するとなれば、裕がトヨタの代わりの日本代表ではないか。自分が戦った相手国に、息子が日本人代表として乗り込むような気がした。改めて応援する覚悟を決めたのだ。

風戸は裕と再び深く話し合った。

「レースは戦いであり、いつ死に遭遇するかわからないな」

「それは覚悟しています。許してください。勝手な言い分ですみませんが、どうか万一のときは、すべて僕の責任ですので、そのつもりでお願いします」

「取り乱しはしない。それはお母さんもよく承知している。裕は十分にわかっていると思うが、ただ単にレーサーになるだけじゃなく、レースを通して強くたくましい正しい人間になってもらいたい」

「約束します。このお父さんとの約束を守るために全力で当たります。きっと人間的にも向上できるように、考えて行動します」

「それにしても想像もできない強烈な鍛錬の場だな。そこに自分の意思で自分から突入する裕君をお父さんは精一杯応援しよう」

「ありがとうございます」

「それじゃあ、がんばって。この世では短い縁になるかもしれないが、また天国で会おう」

「はい。天国で」

親友で家も近い石崎芳人はこの夜、吉祥寺の喫茶店「モンツァ」で、酒を飲まない裕につきあってコーヒーだけで深夜まで互いの思いをぶつけあった。

石崎は1年先に成蹊大学経済学部を卒業したが、他の全員がサラリーマンになる中で、一人デザイナーの道を選んだ。自分のセンスと才能を信じて生きていく道は孤独で険しく、裕も共感できた。一方、石崎にも裕の悩みが自分のこととしてある程度理解できた。二人とも世の中が少しも分からず、これからが確信できず、不安はまさに共通のものだった。二人は会うと必ず「死」について話した。風戸は常に死と生真面目に向き合っていた。死を考え、富士や鈴鹿へレースに行くときも、いつも必ず部屋を片付け、下着も自分で新しいものを揃えて出かけた。

「レースをやっていれば普通より死は近い。レースでの死を考えた場合、恐いけど死を正当化していいのかな。きっとそれは美しい死なんだろうな」。裕はしきりにレースでの死を美化しようとする。それに対して石崎がやり返す。「美しくもなんともない。そんなことを言えば自殺だ。自殺なんて汚い」。裕の心に浮かぶのは死への恐怖と死と同化することへの憧憬。石崎は裕が自分より死に近いことは認めながらも責めた。「なにも自慢しなくたっていいだろ。死に逃げこむなんて卑怯だ」。

CAN-AM行きは裕に新たなプレッシャーとなっていた。未知の世界に対する恐怖におびえ、唇を震わせて不安を吐き出した。

「俺の腕が全く通用しなかったら、箸にも棒にもかからない成績だったらどうしよう。死んだほうがましだ」

石崎にもかける言葉がなかった。だが、裕は飛び込んでいった。

カナダに発つ直前の1971年6月6日のグラチャン・「富士グラン300マイル」は2ヒート制で争われ、やっとポルシェ908MkⅡが納得のいく結果を出した。酒井正のマクラーレンM12のほか、ローラT160、マクラーレンM6Bなど、多数のビッグマシンが競う雨中の激戦となり、裕は総合2位を獲得した。その翌日、風戸裕はカナダのモスポートパークへ旅立った。羽田には風戸ファミリーが大挙して見送りに詰め掛け、裕は笑顔で搭乗口へ消えたが、緊張で顔は青ざめていた。戦友・佐藤敏彦の死をなお重く抱えたままだったうえ、さまざまな心配と不安で裕は煮詰まっていた。