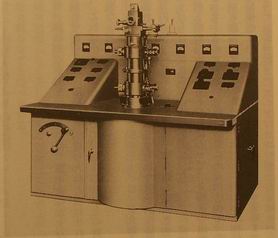

風戸裕の短すぎた生涯[18]第6章 「JEM型顕微鏡、輸出実現に苦しむ」②

高橋は律義に手紙を書いていた。パリ大学の同じ研究室にいたデュルビルという人物が、高橋と日本の電子顕微鏡に非常に興味を持ち、何かというと遊びに来るようになった。「日本の電子顕微鏡はどこがいいんだ」。高橋は写真を見せてやり、自分の研究の話をした。デュルビルの父親は科学雑誌のオーナーで、やはり興味を示した。その雑誌に、高橋の持っていた写真や日本電子製電子顕微鏡の特徴が掲載されたのが日本電子の顕微鏡が海外に紹介された初めだろう。これが輸出への本当のきっかけとなっていった。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

ドイツ・シーメンスの電子顕微鏡を使っているトリヤは日本の電子顕微鏡のことなど考えもしなかったが、教授に日本電子の顕微鏡を使わせたい高橋は、たとえばのこととして、購入する際の条件を聞いた。答えは、「一に性能、二に特徴があり、外国の模倣ではない、三にアフターサービスがしっかりしていること」というものだったが、それ以前に会社のネームバリュー、そして、「実物を見ることが絶対条件」だった。

なにはともあれ実物を送らせなければ話は進まない。高橋はデュルビルの出版社を日本電子の代理店として宣伝を打つまでになっていたため、見本の輸出を風戸に催促した。

それに対して風戸からはナシのつぶて。「やるといいながら何もしないじゃないか。物も人もよこさん、金も出さないじゃやりようがない」、激しくなじる手紙を送ったりもした。「思い出すと本当に不思議な気がする。学者としての業績になるわけでもないのに、なぜあんなにまで一生懸命になったのか。しかし、まちがいなく、あの頃が一番充実していた。一生のうちで一番情熱を燃やした。私がフランスに行ったとき、内心に『敗戦国民の意地を見せてやろう』という気持があった。そこで、かわいがってくれたフランスの人々に『日本にもこんな凄い物があるんです』と見てもらいたい気持が強かったのかもしれない」。

風戸としても手をこまねいていたわけではないが、電子顕微鏡に2人の技術者をつけて輸出する試算を行うと600万円必要だった。取引先の三菱銀行に相談したが、「融資規定に見本輸出の条項がない」。こんな、あきれた理由で片付けられてしまった。

そんな状況で、風戸としてはもっと情報がなければ、とても見本輸出などできなかった。そこで、’54年(昭29)7月にロンドンで開催された第3回国際電子顕微鏡学会に、覚悟を決めて送り出したのが、夢の実現のもう一人の主役・伊藤一夫だった。

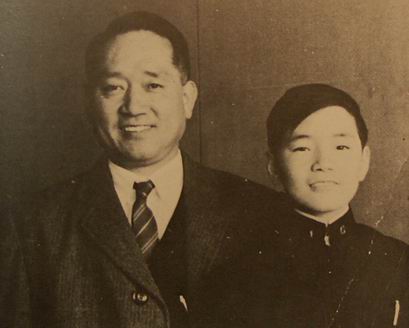

伊藤は風戸が全幅の信頼を寄せる東大の物理を出た元海軍技術大尉。3歳年下だが、海軍技術研究所時代に誘導ミサイルの開発で苦労をともにした同士として、その頭脳と働きぶりに惚れこんでいた。伊藤もゼロからの電子顕微鏡作りという風戸の誘いを「うれしかった」と受け止めている。中核的な物理設計を担当したが、全体をよく把握していた。伊藤の乗った双胴のロッキード・コンステレーションが羽田の空に消えるのを見守りながら風戸は、「伊藤が帰るまで何としても会社をつぶしてはならない」と心に誓った。

伊藤一夫は英語に堪能で自らの研究を学会発表できるだけでなく、欧米の学者と英語で渡り合えるため世界顕微鏡学会でも高い個人的評価を獲得した。伊藤は国際顕微鏡学会での大成功を報じ、当時の世界の電子顕微鏡保有台数で、日本の250台がアメリカの500台に次ぐ第2位で、イギリスやフランスでさえ30台前後しかもっていないこと、日本電子の得意な大型顕微鏡のライバルは、世界ではシーメンスくらいで輸出は非常に有望であることを伝えた。

伊藤はその後さらに西ドイツの電子顕微鏡学会に参加してドイツの学者と親交を深め、フランスでは言葉の壁に苦戦しつつも、高橋の奮戦で設立された代理店デュルビルとともに、ヨーロッパ各地の研究所に日本の電子顕微鏡の優秀さを認めさせていく。

(第6章「JEM型顕微鏡、輸出実現に苦しむ」おわり)