風戸裕の短すぎた生涯[21]第7章 「裕、不運な低迷の中でも輝きを放つ」③

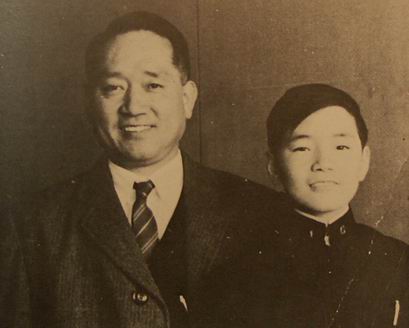

photo:ビル大友・著「レクイエム風戸裕」より

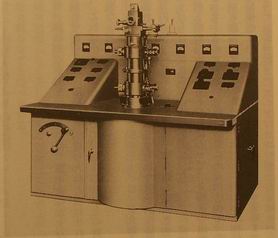

photo:ビル大友・著「レクイエム風戸裕」より

裕はレース界で定評のあったレーシングサービス社(RS)にエンジンチューンを依頼していた。

8月20日、イタリア、シシリー島のエンナサーキット。予選9位でスタート、第一ヒートは10位だったが、第二ヒートは、ついに5位入賞。念願の選手権ポイント3を獲得した。初の収穫! エンジンが好調なだけに、裕は「これからだ」と期待を抱いた。だが、9月3日、オーストリア・ザルツブルクリンクではまた落ち込む。

ヒート1は13位、ヒート2はニキ・ラウダを追い抜いてよくアピールしたのだが、やはりパワーが伸びずに10位。ポイントには届かない総合8位だった。もう、これでは喜べない。「こんなものではないはず」という思いは募るばかり。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

裕は“閉鎖的な違和感”と表現したが、それは人種差別だった。ヨーロッパに来て以来抱き続け、打開しようと自らを叱咤し、もがき苦しんできた。しかし、何を訴えてもだめだ。あまりにもこのF2レース社会は自分の希望に応えてくれない。裕は抑えに抑えていた感情につき動かされた。自分は不当に遇されている……。とりあえず、ろくなエンジンしか持ってこないピーター・ブロワとマーチに訣別しよう。

日本にあればスターで、レース主催者にも、テレビまでにも特別な配慮をしてもらえる風戸裕だったが、ヨーロッパのF1を頂点とするレース界ではその他大勢の一人に過ぎない。なにしろ世界中から選ばれた者だけが集まってきていた。世界は広く、裕以上の速さと金を持つ者がいくらでもいた。無名の新人はアピールを重ねて自分でチャンスを作らなければならなかった。不幸にもそこに厳然として人種差別が存在する時代だった。おなじ新人でも、東洋人より白人が大事にされた……。今では信じられないことだが、1970年代、ヨーロッパ、特にイギリスにはそれが依然として強かった。

気丈な猪瀬さえそれを痛感している。「アメリカのCAN-AMレースではフレンドリーな人々の温かさが身にしみた。人種や宗教を超えた仲間意識で包まれ、まるで天国。それに比べてヨーロッパでは気味悪いものを見るような視線ばかりで、地獄だった。私は日本に子どもがいるし、赤ん坊を見れば抱きたくなった。アメリカではそれこそ誰でも喜んで抱かせてくれたのに、ヨーロッパでは血相を変えて拒絶された。東洋人は本当に少なくて、彼らの目には顔色の悪い異様な人種に見えたらしい」。

もうF2シーズンも終わりという時になって風戸裕は、マーチから離れ、生沢徹の誘いに乗って生沢と縁の深いGRD(グループレーシングデベロプメント)に移籍した。GRDでの生沢は冴えない成績だった。走りに生気がなく、モータースポーツ記者の中には「生沢はレースに意欲を失った」と見る者さえいたほどだった。だが、裕にしてみれば憧れの生沢が「チームを組めば戦闘力も増すし、細かいところまで面倒をみてくれるぞ」というのだ。飛びついてしまった。

猪瀬は話を聞いたときいやな感じがした。理由は、GRDが裕の違和感を解消してくれるとは思えなかったからだ。「レースの世界にうまい話はない。ルーキーを親身にみてくれるなんて言っても、GRDのマイク・ウォーナーにそんな力はありっこなかった」。マシンについてはマーチのほうがGRDよりスマートだったし、「徹ちゃんと組むことにもメリットがあるとは思えず、誤った選択だと思った」。しかし、強硬には反対はしなかった。

では裕がマーチに居続けていれば’73年にワークスチームに入れた保証があったかというと、それも非常に怪しかった。それを人種差別と言いたくなるのだが、選ぶ側とすれば当然な規範が働いて選択する……。’72年後半のF2の現実はすさまじいものだった。マス、ペスカロロ、ヘイルウッド、シェンケン、フィティパルディ、ロイテマンといったF1ドライバーが腕試しと契約金のためにこぞってF2に出場しF1との違いがわからないくらいだった。各チームとも少しでも良い成績を上げるために、腕の保証されたドライバーを使いたがった。マーチにしてもそちらを選ぶ可能性のほうがずっと高かった。

また、マーチのピーター・ブロワはセミワークスといいながら、実態はワークスと切り離され、サービスが悪くてレースにならず、イライラさせられて裕は堪忍袋の緒が切れたのだ。それに対して、GRDは小さいながらもシャシーを制作するワークスチームで、その点でのメリットは期待できそうだった。「要するに融通が利くので、サポートの点では有利になる……」。裕はそう思った。

9月24日、フランス、アルビ、GRD272・BDAによる初レースはスピンして16位だった。続く10月1日、ドイツ、ホッケンハイムの最終戦では11位。マーチよりも落ちた。だが、裕は言う。「乗りやすさよりサポート体制が優先する。GRDのサポートは期待させるものがある」。

裕は徹と「チームニッポン」を結成、’73年シーズンに備えた。

’72年のF2シーズンから、風戸裕にはフィアンセの由美子が常に付き添っていた。前年の夏にCAN-AMから戻った東京で知り合い、徐々に交際を深めていたのだが、ファッションコーディネーターという流行の最先端で働く由美子は、気配りと賢さを備えていた。そんな、できた女性の由美子だが、幼い面も残し、明るく、何より裕と波長が合い、由美子も裕を好きになった。

「とってもいい子。大人だし。俺は好きだな」

そう猪瀬が言うのだから間違いなかった。裕は素晴らしい出会いをしたのだ。風戸家にも認められて由美子はヨーロッパへ同行した。風戸裕の場合は女性がいるほうが自然だったのだ。由美子を守る気持ち、由美子の優しさを感じる気持ちが、レースに集中する上で欠かせないものだった。風戸裕はマシンから降りると、真っ先に由美子の姿を求めた。

結婚はレース活動にめどがついてからということで、裕は由美子にエンゲージリングを贈った。「いまはこれしか買えないけれど」。ガラスのダイヤが輝いていた500円のリング……。裕は大真面目だった。

「おやじにたかるのはレースに限り、それも必要なことだけに絞る」。ストイックに身の回りは切り詰めた生活にこだわっていた。それが裕のダンディズムであり、約束を守るプロ意識に徹していたともいえるが、一方で父健二に対して甘え切れない弱さでもあったと思う。ドラ息子に徹しなければ成し得ないものもあると思われるのだが、結果よりスタイルを優先する裕の弱点でもあっただろう。それが、随分無駄な遠回りをもたらすと私は予感したのだが、それは分からなかったのだ。遠回りも裕の生き方だったし、遠回りなんて考えたことは一度もなかったのだから。

(つづく)