風戸裕の短すぎた生涯[29]第8章 「電顕輸出に成功 世界シェア30%」③

いつか司令官になっていた風戸の海外出張は日本電子が上場した’62年、昭和37年から始まった。すでに海外支社はアメリカ、ヨーロッパ、ソ連にできており、やがて出張は年6回に及んだ。支社の設立目的は市場開拓、売り込み強化、代理店の育成だったが、何カ所か周って風戸は「これではだめだ」と感じた。10社ほどあった代理店は使い物にならないレベルのところが多かった。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

風戸の考えでは、日本電子の社員が実際にこうすれば売れると、電子顕微鏡を売って見せて代理店の意欲を喚起しなければならないのに、それができていなかった。その原因は、社員が海外の市場に本当に入り込んでいないためだった。そこで、国内で社員が研究所などに売り込んでいるのと同じような体制づくりをすべきだと判断する。それを実現するには10年でも足りなかったが、風戸は続けた。

日本電子の海外駐在員に風戸は高いレベルを要求した。自ら研究者と親交を深めて市場を開拓し、売るための戦略を考えさせた。電顕による研究の成果を整理して示し、ときには電顕を購入する方法さえ調べて教えるのだ。そして、駐在員は若い代理店の社員に電子顕微鏡について教育しながら、研究所や各学会にセールスさせる。結果を出すまでに莫大な投資を要したが、1台でも売れると、代理店は勇気づけられる。そうしたことを繰り返しながら、徐々に代理店の能力を高めていった。

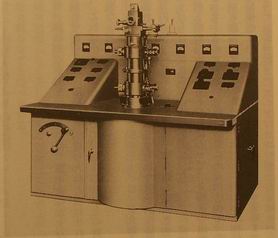

次の問題は、いつまでもカタログだけでは勝負できないことだった。ドイツ、フランス、イギリスにメーカーがあり、特にドイツの電子顕微鏡との競争が激しさを増した。そこで、現地に展示場をつくり、実際の電子顕微鏡を並べる必要があった。幸いアメリカの代理店は独力で展示場をつくったが、ヨーロッパは日本電子自らが作らねばならなかった。電子顕微鏡と人を置き、研究者がいつでも見て、試せて、必要なら共同研究もできる。

日本人と欧米人の体格の違いからくる電顕各部のサイズが弱点となって、ライバル社の標的になることもしばしば。欧米の研究者の手が入らない、テーブルが低くて膝が当たるなど、操作性でクレームがつく。日本に報告され、急いで直すのだが、対応に2年かかることさえある。その間、客が火を噴かないようになだめすかし、なおかつ売っていく力をつけるのが駐在員の仕事だった。

一度に何から何まで解決できるはずはない。風戸は各地の駐在員に、できる範囲の課題を指示して帰国し、また、半年後に訪れて進捗状況を確認し、新たな指示を伝えた。必然的に海外出張が増えるわけである。

風戸は仕事人間だった。家に帰って食事をしているときも仕事のことだけ考え、妻の瑞枝が「どう、おいしい?」とたずねると、すかさず「うん」と返事をするのだが、しばらくして「まずい?」と聞くと「うん」と答えたためにすっかり信用をなくしていた。海外出張の飛行機の中でも同じで、頭の中はずっと作戦を練っていた。各国の問題がどこにあり、それをどう解決したらいいか、人間と技術と市場の関係のため常に細部の手直しを考え続けていた。

常に厳しい技術競争を強いられ、ときにはJEM型電子顕微鏡が押されることもあるが、そんなときには海外基地の体制づくりも苦しみ、「JEOLが1.27オングストロームの分解能世界新記録を樹立(‘65年・昭40)」などというニュースが世界中に流れ、各国のあらゆる学会でJEMによる研究が盛んな間は、基地づくりも目に見えて進み、売り上げも順調に伸びた。

経済状態が悪くなった国ではその影響がすぐに出た。アメリカがベトナム戦争(1964〜1975)に苦しみ出すとアメリカではあまり売れなくなった。それでもその中で経済が少しでも活況を取り戻すときには前進する。一方、アメリカが良いときにはカナダや東ヨーロッパ諸国が落ち込んで予算が出なくなる、という具合で世界地図から悩みを抱える支社がゼロになることは一度もなかった。

「アメリカの方が数年早く手をつけ、ある程度形ができていたため、ヨーロッパへ初めてでかけたときは失望した。アメリカは広大でも一つの国なのに、ヨーロッパは小さく国が分かれ、それぞれ言葉も考え方も違う。アメリカに比べればごく小さい市場の集合体なのに、セールスは桁違いに難しかった。それぞれの国で売り方が全部異なっていた」

そんな意味でヨーロッパは風戸にとってうとましかったが、その気持ちを慰めたのがルーブル美術館のルノワールの一枚の絵だった。日曜日には誰も働かないため、風戸はすることがない。一人では動けないし、パリの街の観光には全く興味がない。結局、迷えず歩いていけるルーブルをたずねることにした。風戸の感性に圧倒的な力で迫ってきたのは別館にあるルノアールの小品「木陰の女」だった。

パリを足がかりとしてヨーロッパ各国を回っていたため、パリには出張のたびに何回か戻る。そのつど風戸は、このあまり大きくない絵を見るためにルーブルに通った。

「この絵だけが私をひきつけるのです。私のアンテナの問題なのでしょう。樹をもれるまばらな光を見ていると無我の境地に誘われて、時間の経過もわからなくなりました」

風戸は光を見ていると自分が身体から離れ、果てしない遠い高みにいる感覚に襲われた。その中で一度だけ裕のことを思った。

「ああ、裕もきっとこの感覚を知っている」

よれよれの服を着た東洋人がたびたび現れては何時間も同じ絵を見ている。これはマークされないはずがない。ルーブルの係員が笑いながら声をかけてきた。

「あんたみたいな人がいるからガードマンが必要なんだなぁ」

だが、すべて順調などと言うことはありえない。最初のうちこそ性能と特徴が注目されて興味を持つ研究者の輪も広がり、市場も順調に拡大したが、時間とともに西独シーメンスの電子顕微鏡と比較されて、製品の機械的精度が問題になってくる。そのうちにガタが増えてきたとして材料も問題になってきた。欧米の人間と日本人の体格の差から、こぶしの大きさの違いまで指摘されて、性能は良くても使いにくいなどの批判も出てきた。戦線は拡大中だ、欠点が長所を圧し潰さないうちに設計変更を終わらせなければならないし、使ってもらっているところにはアフターサービスによって問題化しないように全力で取り組まねばならなかった。

現地からはクレームがひっきりなしに押し寄せ、その対策を矢のように催促してくる。これは実際大きな危機だった。装置の改造には時間がかかる。翌日変えるというようなわけにはいかない。風戸は、現地の販売関係者の悲鳴にも似た訴えをつらい思いで聞き、せめて返事だけでも速やかにと、翌日までに返事を送ることを実行させた。返事の内容を見て、現地の人間はがっかりしたが、それでもがんばった。現地サービス技術者は可能な限りの工夫をして、堤防の決壊を防いだといえる。そうやって時間を稼ぐ間に本社技術陣が改造を遂げて部品を送り、信用をつないだ。ひとつ終わればまた次の問題が出る。結局、技術陣は改造に次ぐ改造を強行、4年間に15機種の改造機を作り出した。この姿勢は実は15年続いて、ようやくクレームのないJEMに育っていった。

輸出によって生産が忙しくなり、日本電子は昭島市に2万5000坪の土地を購入、7000坪の工場を建設する。また、’61年(昭36)5月、社名を現在の日本電子株式会社に改めた。外国名はそのままJEOL。当時欧米で通用する唯一の日本企業名だった。

翌’62年4月5日、日本電子は東証第二部に上場した。

経済紙は報じている。

「この日、兜町は早朝から異様な熱気がたちこめていた」

(第8章「電顕輸出に成功 世界シェア30%」おわり)