風戸裕の短すぎた生涯[6]第3章 「裕、自動車レースに魅かれる」①

東京に出たものの、風戸たちはそれまで以上の苦労を味わうのだが、その苦難のさなか、1949年(昭24)3月13日、風戸は第3子・次男・裕(ひろし)を授かった。家には寝に帰るだけの日々だったが、赤ん坊を抱いた風戸は、ふっと勇気をもらったような気持になって裕に頬ずりした。「こんなときに生まれてくるのだからな、この子は強い子になるよ。それにきっと私の忍耐力が伝わったと思う」。その2か月後の5月に風戸たちは日本電子光学研究所を設立する。後の日本電子(JEOL)は裕と同じ年に誕生したのだ。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

風戸家は全員がクリスチャンである。裕は三鷹にある立教女学院の聖マーガレット教会で洗礼を受け、クリスチャンネーム“アブラハム”を授かった。一つ違いの姉・淑子、三つ年上の兄・健士にもかわいがられて元気に育ち、毎日曜日には家族連れ立って教会にでかけ、聖書の一節を聞き、賛美歌を歌い、キリストに祈った。

裕が4歳のときだ。兄の健士が自転車を買い与えられ、裕は乗りたくてたまらない。貸してほしいといってもダメなのはわかっていた。そこで、兄がまだ寝ている早朝にそっと兄の自転車を持ち出して練習を始めた。

「今日だけでやめるかしら」

瑞枝と風戸は知らないふりをして見守った。練習を始め、2日、3日とたったがやめない。4日目は日曜で、風戸は練習後の裕を初めて見た。えらく元気に「おはようございます」と言うなり風戸の横にちょこんと座って、猛烈な勢いでご飯をかきこむ。汗もあまり掻いていない。

「自転車はどうだ」

たまらずに風戸が声をかけると、裕はニターッとうれしそうな笑いを浮かべた。

「乗れるようになった」

とうとう一人で乗りこなすようになってしまった。好きなことへの裕の努力と実行力はなみなみならぬもの、と風戸は思った。

瑞枝が丈夫ではなく、姉と兄の存在は裕にとって大きかった。姉と兄がいるから、千葉県茂原の祖母のところでもついて行くことができた。しかし、裕が小学校に上るころには姉や兄にはそれぞれのスケジュールができていた。いつも相手をしてくれるわけではなくなり、近所の子供たちと遊ぶようになると、裕はビー玉、メンコ、缶けり、鬼ごっこといった単純な遊びにも全力を出したが、あまり夢中になれなかった。

だが、遊び仲間の一人が大人に混じって鳩を飼い、小さな鳩の群れを口笛で操るのを見て、自分も飼ってみたくてたまらなくなり母にねだった。瑞枝は条件を出した。「成蹊中学に合格したら」。裕は無事合格。実はこの1961年の5月、日本電子光学研究所(JEOL)は業績好調で「日本電子」に社名変更している。母瑞枝もすっかり気前が良くなっていた。お祝いだ。裕の入学に合わせて犬小屋を改造して鳩舎をこしらえ、数羽を買い与えた。

鳩は奥深い趣味だった。基本は、一定の時間に鳩舎を開けて飛ばし、仲間と群れて飛び回った鳩を時間内に呼び寄せ再び鳩舎に戻す。徐々に飛距離を伸ばし、体力とスピードをつけ、次の段階として籠に入れて遠くまで運んで放し、裕の鳩舎に還る時間を計り、品種改良に似た努力で良いリーダーを育てる。すると、大阪や札幌からでも戻ってくるようになる。裕はそのプロセスを几帳面にたどっていった。

時には猫が鳩舎を襲うこともあり、夜中の物音にも敏感になって、普通の子どもより神経質になった。時間があれば鳩屋に行って大人の会話に耳を澄まして情報を収集する。餌に工夫を凝らし、鳩の運動時間をずらし、休みの日にはできるだけ鳩イベントに参加し、籠に詰めた鳩を抱えて大人たちの訓練についていって鳩を放つ。当然、子どもには手の負えない額の金がかかり、母にもらうしかないのだが、そのつど勉強しろといわれるのが気に食わない。眠りが浅いせいか学校の授業中にもぼんやりして成績はぱっとせず、反抗期も重なって、家で気難しい時期もあった。

500キロレース、1000キロレースなど、数々のレースに参加、中学生の裕が武蔵野最優秀鳩舎として表彰されたことがあるのだから、裕の熱中のしかたと、優れた管理能力、工夫がうかがえる。風戸も瑞枝も姉や兄たちも、はじめは意外に感じた鳩への裕の入れ込みだったが、その集中力と持続力、ときにはアイデアに舌を巻いた。

だが、高校に進学、東京オリンピック開会式放鳩行事への参加を最後に裕の鳩への情熱は急速に冷めていった。鳩どころではない。身長が一気に伸び、異性を意識するようになった高校1年生の裕に衝撃を与えることが二つ重なった。ベンチャーズが登場し、兄の健士がオートバイに乗り始めた。どちらの音もからだの奥から揺さぶられる感じだ。

オートバイは免許が取れるまであきらめたが、ベンチャーズのリズムを自分も出してみたいと思った。成蹊高校にもベンチャーズがあふれ,見回せば同学年にもバンドがいくつかあった。同じクラスにも車やベンチャーズの話をして、「メンズクラブ」を回し見しては靴から上着までVANで揃える、気楽に付き合える仲間がいたが、彼らもバンドをつくっていた。裕はさっそく押しかけた。エレキギターを鳴らし、ドラムを叩く4人編成のバンド、「ボーグルズ」(bogles =お化け)。

「入れてくれよ」

「ギター弾けるか」

「いや」

「何ができる」

「エレクトーンなら」

裕の腕前は初心者の域にも達していなかった。それでも気のいい連中で、「よし、格好だけでいい」。もう裕はメンバーだった。実際に急に背の伸びた裕は、成蹊の文化祭や武蔵野市主催の「交通遺児チャリティコンサート」で、聴衆を前にしてボリュームゼロのエレクトーンを弾いていても絵になった。後にはギターも弾けるようになっていった。

仲間といると楽しかった。何をするのも一緒だった。試験になると「勉強する」と言っては誰かの家に集まっておしゃべりし、時たま勉強して朝まで過ごした。

ある晩風戸家の裕の部屋に「ボーグルズ」が集結した。瑞枝は大喜びで仲間を歓待した。夜遅く帰宅した風戸に早速報告する。

「お友だちと試験勉強なんですって」

「ほう、裕の友だちか。初めてだね」

「そうなんですよ。すごく仲がいいの」

声まで弾んでいる。

「どれ、のぞいてみるかな」。

風戸が入っていくと、5人は思い思いの場所に腰掛けてワイワイ夢中になって話をしているところだった。

「やあ、いらっしゃい。やってますか」

「お邪魔してます」

口を揃えて挨拶できる育ちの良さそうな子供たちを見て、風戸は本当に驚いた。なんと仲良く見えることか。15歳の裕が間違いなく親友を得たと思うと、まぶしくて、「がんばって」とかすれ声をかけてすぐに戻った。

「成蹊に入れてよかったみたいだな」

「ほんとうですね」

「人間はある程度自由な中でこそ友情を育てられるのだろう。私はあの年頃海軍機関学校だったが、厳しすぎる規律の中では友情は存在しない」

こんな親の会話も知らず、裕たちは勉強そっちのけで音楽やファッション、異性について飽きずに語り続けた。試験は気になるけれど、いま、このとき仲間と一生懸命話すことのほうが、ずっとずっと重要だった。裕はじめ、5人中3人が留年となって、また風戸は驚かされた。なんと勉強しない子たちだろう。

「時代が違うのかねえ」

しまいに瑞枝と笑い出した。風戸の子ども時代は弟を背負いながらかまどの火を燃すときさえ本を手にしていたし、勉強が面白くて寝るのが惜しく、母の八重が毎晩やめるように懇願したものだった。長男を病で失った母は風戸が身体を壊すのが怖くて、「ニンニクを食べるなら勉強してもいい」とさえ言った。しかし、風戸は留年くらいなにほどのものだろうと感じた。留年も青春の思い出、かえって青春のなかった自分の10代が不自然に思えた。

「変に負担にならなきゃいいんですけど」

「それはあるまい。あんな友だちがいるんだもの」

風戸が楽観したとおり、裕たちは留年を屁とも思わない元気さを持続した。そして友情を通わせ続けた。

16歳になると、裕は軽自動車の免許取得を許され、免許が交付される日にはすでにマツダキャロルが家に納入されていた。風戸家では風戸の方針で裕の「オートバイを買ってほしい」の希望に対しても家族会議が開かれ、兄・健士がオートバイで事故を起こしていることと、その後スポーティな車に乗っていることを勘案して、「オートバイは却下。自動車なら少しは安全だろう」と、初めから360㏄ながら四輪自動車を買い与えることにしたのである。裕の初乗りは父の風戸を横に座らせてだった。軽といえど裕のマシンは特注、ブルーのボデーにクリーム色のルーフと精一杯しゃれていた。ただし、風戸の考えでできるだけ家族や友達も乗せるために4ドア。成蹊高校は比較的裕福な家庭の子女が集まっていたが、それでも裕の学年で自分の車を持っている生徒は4、5人だった。ようやく日本電子の経営が軌道に乗り、そんな贅沢もできるようになっていた。

そんな裕がボーグルズのほかに、車を持つ仲間とのつきあいを深め、誘われて「マッドドラッカーズ」というチームに加わるようになった。裕たちは、もっぱらジムカーナで腕を磨いた。シーズン以外は空いている大磯ロングビーチの駐車場などで、円錐形のパイロンを並べて、一定距離のコースをどれだけ早くすり抜けてゴールするかの腕を競う。マニュアルカー独特のヒールアンドトウや、ダブルクラッチと呼ばれるテクニックが求められ、なかなか奥深かった。ただし、決め手が車なのか、腕なのか、無茶を恐れない勇気なのか定説がない。そのいくつかを併せ持つ者が、勝つ快感を知り、熱中していく。裕もラッキーなジムカーナの優勝ですっかりモータースポーツの虜になってしまった。

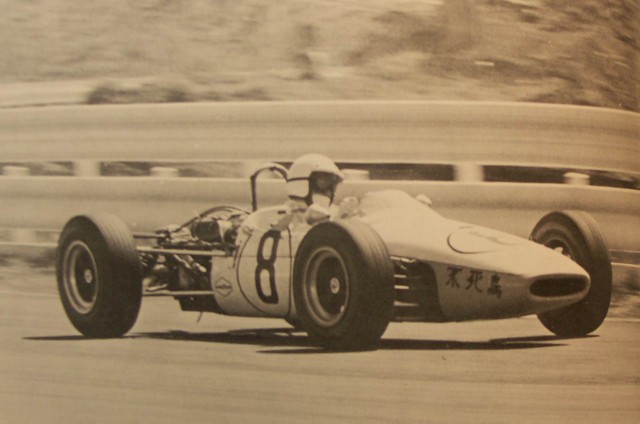

1963年(昭38)、裕が中3だった年に三重県の鈴鹿にサーキットが誕生し、第1回日本グランプリレースが始まっていた。関東初の船橋サーキットもオープンし、裕が愛読する「カーグラフィック」や「オートスポーツ」といった雑誌に、浮谷東次郎、生沢徹などのフレッシュなレーシングドライバーの船橋サーキットでのワクワクするようなデッドヒートが記され、裕は強い憧れを抱くようになった。レースに参加するための免許証であるJAFのB級ライセンスを取り、すぐに船橋サーキットのA級ライセンスも取得して船橋通いが始まった。何時間でもサーキットを飽きずに走り回る。ボーグルズの仲間も必ず誰かが付き合った。

風戸はある晩、裕がドヤドヤと友だちを連れて帰ってきたのを聞いた。翌朝、食事でも出してやろうと部屋をのぞくともぬけの殻。棚に見慣れない小さなカップがあった。

「裕たちは早いな、どこへ行ったんだろう」

「船橋だよ。サーキットで遊んでるんだ」兄の健士。

「カップがあったけど、何をしているんだ」

「自動車の運動会だよ」

「危なくないのか」

「大丈夫よ」姉の淑子。

(つづく)