風戸裕の短すぎた生涯[26]第7章 「裕、不運な低迷の中でも輝きを放つ」⑧

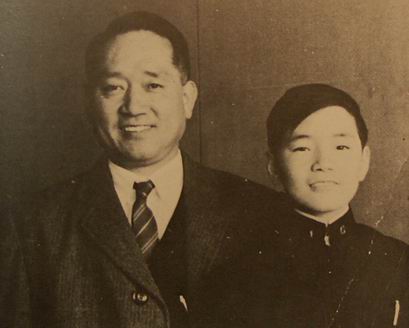

photo:ビル大友・著「レクイエム風戸裕」より

photo:ビル大友・著「レクイエム風戸裕」より

日本国内は決して気の抜けなかった’73年だったが、そんな裕にも不思議に安らぐ時間はあった。それは主に高原敬武との交流から生まれた。裕が山梨信輔の渋谷のRQ(レーシングクォータリー)に通い、タキレーシングに入る20歳の年に高原は18歳でホンダS800にステップアップしてRQに通い詰めるようになる。一緒にスキーに行ったりするうちに、裕と高原は「おれ」「おまえ」の仲になっていった。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

高原は身近な先輩の風戸がいきなりポルシェ910で大活躍し始めたのがうらやましく、「俺も同じ路線を行こう」と、開発会社社長の父に“お願い”して金を工面し、裕に相談した。すると裕は、それこそ親身にアドバイスした。「絶対ポルシェだ。何しろメンテナンスフリーなんだから」。ついには、高原と一緒に神戸までポルシェ906を買いに行ったという。

高原は’71年には高原レーシングを設立、GCレースに欠かせない存在となった。この年、裕が再びGCレースに戻るとまた一緒に行動したが、裕は高原にコースを徒歩で歩くことを教えた。裕は田中健二郎に教えられたが、「ヨーロッパに行ってドライバーがみんなコースを歩くので驚いた」と、高原にその目的を実に丁寧に教えている。恐らく裕は高原を弟のように感じて二人で歩く時間を楽しんだのだろう。

筆者は、カザトレーシングの活動も軌道に乗り始めたのかなと感じたことがある。レースクイーンという各企業のキャンペーンガールが、独特なボデースーツをまとってカラフルな傘を差してパドックにあふれ出したのもこのころだった。その中で、カザトレーシングは常にオリジナリティを発揮していた。レースを仕事とする会社など前例がないのだから裕も滋賀も稲垣も手探りだったが、カザトレーシングは日本のレース界を確かに変えた。最も大切にしたのは「スポンサーに約束する対価の中身」だった。

稲垣は現在もときどき当時の活動を思い出す。企業はスポンサーとなることで、どれだけ自社の名前を世間にアピールするかを計算しようとする。風戸レーシングでは裕も加わって大真面目でその点を追求した。風戸のレース活動に関して記者発表するときにも、いかにスポンサー企業名を露出させるか必死で考えた。そのために、稲垣たちは事細かに広告業界の専門家やカラーの研究者、視覚心理学者などに聞いてまわった。新聞にレーシングカーの写真を載せてもらうにはどうするとよいか、作戦をたて、工作もした。写真が載った場合に、マシンのボデーに貼ってあるスポンサー名の入ったステッカーが読者に見える点には一番こだわった。当時のモノクロ新聞写真でも一番効果的な色を追求し、風戸のレーシングカーのボデーを白からグリーンに変えた。新聞紙に印刷した場合、白ではノッペリしてしまうが、グリーンならきれいにシルエットが出たからだ。

カザトレーシング最大のスポンサーの一社はリクエストが厳しかった。「日本に進出して節目となる記念の年なので、モータースポーツ専門誌でもいいから、表紙に広告がほしい」。日本の雑誌は表紙を売らないため、それはいくらなんでも無理なのだが、譲らない。「なんとしても表紙に社名を載せたい。戦略を考えてくれ」。そこで稲垣たちが考え出したのが、節目の年にちなんだ「30ラップ賞」だった。フィニッシュしなくともいい、30周目に最速タイムをマークしたマシンに賞金を与えるもの。この賞金額は当時の優勝賞金に匹敵した大きなもの。だが、肝心の仕掛けはその先だった。

「30ラップ賞」へのノミネートの条件として、マシンのフロント左右にスポンサー企業のステッカーを貼ることを義務付けたのである。狙い通り各チームがステッカーを貼ってくれたうえ、レースが白熱してマシンが競り合う場面が豊富だったため、当時の「オートスポーツ」「オートテクニック」といったモータースポーツ専門誌は表紙に激しくバトルするレーシングカーを使った。その結果、スポンサー企業名のステッカーが表紙にダブルで載り、要求を満たしたのだ。

記者やカメラマンから見たカザトレーシングは、彼らを大切にしてくれる嬉しい存在だった。’73年の富士グラチャンの第二、第三戦のレース予選、暑いコントロールタワー横の広場にモービル石油の大型サロンバスが駐車、ドリンクサービスを始めた。それまでは各ピットで関係者に飲み物を振舞う程度で、駆け出しの記者やコースに張り付いて汗だくのカメラマンは恩恵に浴さなかった。それがこのバスは、「誰でも、いつでもどうぞ」だから喜ばれた。バスの中はエアコンが効いて涼しく、中に入れば女性が声をかけ飲み物を手渡してくれる。プレスへのサービスとしての風戸レーシングの発案だった。

物珍しさもあってエントリーしているドライバーたちも全員集まるため、自然にインタビューのできる雰囲気が生まれ、足を棒にして話を聞きまわっていた記者たちは随分助けられた。もちろん、エンジンチューナー、メカニック、チームオーナー、タイヤメーカー、プラグメーカーのスタッフも顔を出し、とうとうテレビ関係者、FISCOやレースオーガナイザーの関係者まで集まった。裕もそれこそ自然体で誰とでも気軽に感じ良く話をした。すでにCAN-AMに出かける前の固さはとれ、別人だった。私は裕にこう声をかけた。「『パドックのサロン』は大ヒットだね。ぼくらもありがたい……」。 裕はうれしそうにうなずいた。「レース界全体をレベルアップしたいんだ。よかった」。

風戸健二は’73年、ドルショック対策と、その日本電子のピンチを救う新たな超高圧型電子顕微鏡の開発で時間がとれず、海外の裕のレースには行けなかった。その分、裕のレースを見た人から話を聞くのを楽しみにしていた。ただ無事でありさえすればいい、と念じるのだが、思いがけない西ドイツ・ホッケンハイムでのファンの声援を聞くと、「よし」とうなずいた。裕はF2で結果が出せない悩みを抱えていたけれど、レースでは決してそれを表さなかった。明るく、迷い無く、持てる力を最大限に発揮して走った。それこそ、レースを長年見ているヨーロッパの人が求めているハートだろうということが、元軍人の風戸にも分かった。裕を差別して苦しめるかと思えば、レースの醍醐味という玄人の視点から裕を愛する……、それがヨーロッパなのだ。やはり海外レースは裕を育ててくれている。裕を応援してやってよかったと思えてくるのだ。

大晦日、石崎、小田、清水、藤野たちは裕に呼ばれて代々木参宮橋の裕と由美子のアパートに集まった。そのとき石崎は裕が全く前と違って見えた。去年の同じ時期と比べてガラッと変わり、風戸の話はおもしろくなった。噛み砕いて話し、自分をさらけ出すようになっていた。こちらも楽に話せる……。

「すげえ、どうしちゃったんだろうこいつ。なんだか俺たちよりずっと大人になっちゃった。普通の人間よりペースが速いぞ。俺たちの10年分、もしかすると一生分をここ2、3年で駆けてるんじゃないのか、特にこの1年は……」

みんな社会人になり、絶えていた昔の仲間とのつき合いを、風戸が音頭をとって再開してくれたような気がした。本当に楽しくて、それから新しい一生の友達づきあいがスタートするような気持ちになった。

「明治神宮へ初詣にいこうや」

裕の声に全員がうれしそうに賛同する。

声高に話しながら、暗い元旦の道をみんなでわざとゆっくり歩いた。

(第7章「裕、不運な低迷の中でも輝きを放つ」おわり)