風戸裕の短すぎた生涯[1]第1章 誘導ミサイル「噴竜」①

ヨーロッパF2レースでの風戸裕 ─ビル大友著「レクイエム風戸裕」より─

ヨーロッパF2レースでの風戸裕 ─ビル大友著「レクイエム風戸裕」より─

「息子の生きている姿はもう見られないのか…」初老の男は突然湧き起こった思いに息をつめた。寒気を感じ、男は隣に座る妻に自分の体を寄せた。身を乗り出してサーキットの一点を見つめ、胸の前で手を組み合わせていた妻の体は震えていた。夫を刺すような目で見たが、妻はすぐにまた同じ方を見た。男もその方角、サーキットの最終コーナーを見つめた。

【登場人物】

風戸 裕=フジで事故死したレーサー。

風戸健二=その父。日本電子創業社長。

イタリア北部ミラノのさらに北、もう少しでスイスという、ここ森林公園モンツァ。そのサーキットで1972年(昭和47)6月29日、フォーミュラカーによるF2レースが開催されていた。萌える緑に囲まれたモンツァは1年で最も美しい季節で、もう夏と言うのにすがすがしい空気に包まれていた。ノンタイトルレースにもかかわらず熱狂的なレースファンで埋まっている正面スタンドは、イタリアだけでなくヨーロッパ全域から詰めかけた若者たちの上げる歓声で賑やかに沸き返っていた。

だが、この日本人らしい夫婦が座っている一画だけは静まり返っていた。ともに50代、上品な顔立ちの二人は、獰猛な唸りを上げて近づくフォーミュラカーの先頭集団を見ようともせず、こわばった表情で右手はるか先の最終コーナーを見つめていた。甲高いエンジン音がとどろき、目の前をすさまじいスピードで色とりどりのマシン集団が通過したが、二人は微動だにせず同じ方を見ていた。

やがて肩を落とし、顔を見合わせた。

まだそれほどヨーロッパとの行き来も盛んではない時代で、モンツァはさいはての地だった。日本からこんなところまででかけて自動車レースを見守っているのだが、二人はかたくなにレースそのものに目を向けようとはしなかった。

夫婦は姿を見せない赤いマシンただ1台だけを待っていた。カーナンバー27、ドライバーは日本人・風戸裕(かざとひろし)23歳。夫婦はその父風戸健二と母瑞枝だった。

裕は9周目まで先頭グループを追いかけ、最終コーナーを抜けて直線にくると、エンジンの非力を補うために、他のフォーミュラカーの真後ろにピタリとへばりついて、しばらくすると余力をため、スルスルと前車を追い抜いて前に出た。“スリップストリーム”と呼ばれる危険なテクニックで、観客は「ヒーロシ」「カザート」と叫び、口笛を吹いて彼の勇気あるパフォーマンスを賞賛した。裕はまるで母に見せるようにスタンド正面でこの技を繰り返していた。それが、10周目、戻ってこなかった。

レース中の事故すなわち死。当時はそう思うのがあたり前だった。風戸も瑞枝もいても立ってもいられなかったが、ただ待つしかない。二人は改めて胸の前に手を組んで祈り始めた。

レースが終わり、コースの向こう側で手を振る裕の姿を認め、夫婦は再び顔を見合わせて微笑んだ。感謝の祈りをつぶやく。

事故が起ころうと、裕が死のうと、受け容れる覚悟で風戸は裕を見守っていた。強く慈愛の念を込め、けれど、「今見る姿が最後」、という思いに戦き(おののき)ながら。だから、今日も無事だったと分かったときの安堵は大きい。全身の力が抜け、思わず背中を丸めながら、風戸は心のうちでつぶやいた。

「やっぱり馬鹿な親だな」。

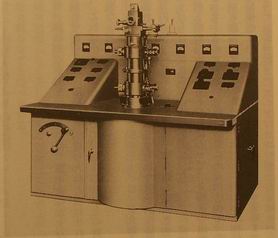

風戸健二はクリスチャンであった。元海軍少佐、元海軍技術研究所研究員、そして戦後、世界に日本製電子顕微鏡を認めさせた日本電子株式会社(JEOL)の創業者でもある。

次男・裕がレースにのめり込むことをあきらめさせることができなかったばかりか、ならばできるだけ安全な車で走らせたいと、風戸が援助を決意したことがきっかけとなって裕はついにレーシングドライバーの頂点を目指して世界に飛び出して行った。

風戸は前の年に書いた裕への手紙を思い浮かべていた。

《――われわれ親兄弟、親戚もこの強烈な鍛練に自ら突入した裕君に、精一杯の声援を送ろうと努めております。他人はこの我々の姿……予選から見に行くとか、何時でも何処へも見に行くとか……を、興味とか熱心とかの角度から見ているようですが、そんな表面的なものではありません。生きている間の、親子の真剣な対面とでも表現したらよいのでしょうか。裕君はこの大試練に自ら飛び込み戦い抜いている勇士であり、われわれは手に汗を握ってそれを凝視しつつ、裕君が好きで好きでやめられないその道を通して心身を鍛え上げ、たくましい上にも内面性豊かな立派な青年になってくれることを心から念願し、かつ祈っている次第です――》

裕のレースを受け容れたその日から風戸と瑞枝はいつか来る若い別れを覚悟し、裕の生きている姿をできるだけ目に焼き付けておこうと、どんな遠くでも時間の許す限りレースの行われるサーキット、つまり“戦場”に裕の戦う姿を確かめにでかけていた。それは、世界の祈りをささげる地を参る巡礼にも似た旅だった。

風戸は母としての瑞枝の心中を思い、愛する末っ子の裕を戦地に送り出したことをすまないと思い続けていた。風戸に合わせて「しかたないですね」と言ってはくれたが、決して望んでいないことは明らかだった。

さらに、風戸の心の中には息子の戦う姿を誇らしく思う部分があり、一緒に戦っている気持ちの高揚もあった。レースを男子一生の仕事と認めたわけではない。それなのに……。自分でも自分の気持ちがわからず、考え込んでしまう。

「変わり者なのか。やっぱり馬鹿なのか」

レースで戦う息子を誇らしく思ってしまうのは間違いなのだろうか。

このレースでも「カザート!」「ヒーロシ!」という声援を聞き、風戸は胸をときめかせてしまった。まさかこんな日本から離れた遠い異国で、我が子に対する声を聞くとは想像もしていなかった。ヨーロッパの人たちは地元の選手と全く分け隔てなく東洋人の風戸裕という若者に、惜しみない声援を送ってくれるのだ。

「俺の息子だ」

一瞬、誇らしさに酔った。それは幸せな気分に違いなかった。

瑞枝も同じらしく、「ヒーロシ」の声援を聞きながらハンカチで目頭を押さえていた。

(つづく)

Photo:ヨーロッパF2レースでの風戸裕 ─ビル大友著「レクイエム風戸裕」より─